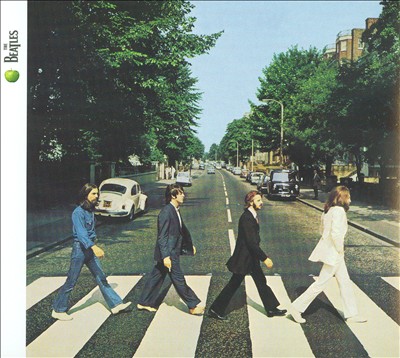

“Abbey Road” è un album sinestetico. Un album, cioè, che almeno a un livello superficiale parla più alla vista che all’udito. Chi potrebbe negare che la sua copertina, con i quattro Beatles sulle strisce pedonali, sia ben più famosa del suo contenuto musicale? Un’immagine divenuta icona pop, imitata, citata, decodificata (a sproposito). Un’immagine che – come potete vedere – con ogni probabilità un gruppo di studenti stranieri sta replicando anche in questo momento.

“Abbey Road” è impresso nella mia memoria (visiva certo, musicale forse) da molto tempo: fa parte, infatti, di un piccolo giacimento di album che mio cognato, sposandosi con mia sorella nel 1972, porta al seguito, come si faceva una volta (e si faceva bene): dischi e libri subito, vestiti poi, mobili (quando c’erano) con calma. La nuova casa veniva immediatamente battezzata con suoni e immagini: per il resto c’era tempo. Per quello che posso ricordare (avevo sette anni, non pretendiamo troppo), mio cognato (o meglio ex-cognato) affianca agli Lp di mia sorella, che ascoltava solo Fabrizio De Andrè, un mucchietto di classici dell’epoca: “Abbey Road”, appunto, e “Blues From Laurel Canyon” di John Mayall (con Mick Taylor alla chitarra), forse anche qualcosa di Santana e Pink Floyd.

Così nella mia vita entrano non solo le strisce pedonali di fronte allo studio di registrazione più famoso del mondo e tuttora attivissimo, ma anche la musica dei Beatles. Tanto che quando a dieci anni, al momento di acquistare qualche regalo in un grande magazzino di Atene (!) al termine di una vacanza nelle Cicladi, i miei genitori mi offrono la possibilità di comprare una cassetta per me io scelgo senza indugio (o forse con indugio, chissà) i due volumi di “1962-1966” (ai quali aggiungerò alla prima occasione l’accoppiata blu “1967-1970”, illudendomi per un certo periodo, con fanciullesca ignoranza, di possedere tutta l’opera dei Beatles e non solo un’antologia). A fare da garante della scelta è proprio la copia di “Abbey Road” che si trova a casa di mia sorella e che riconosco già come qualcosa di familiare e di intrinsecamente giusto. Una copia che – credo – sia rimasta anche dopo la separazione (scusate se continuo a farmi i fatti vostri, prometto che è l’ultima volta) avvenuta proprio in quel 1975 della vacanza in Grecia e che, tuttavia, ho perso di vista, ovviando alla scomparsa molti, molti anni dopo, con una copia acquistata nel meraviglioso negozio Rough Trade di Brick Lane, nell’East End londinese, che adesso gira orgogliosa sul piatto.

Ma lasciamo in pace il breve matrimonio di mia sorella e i suoi positivi effetti collaterali su di me e veniamo alla musica. Per qualche ragione ho sempre avuto una netta preferenza per i Beatles “post” rispetto a quelli “pre”. Per i Beatles blu, potremmo dire, rispetto a quelli rossi. Tanto che se dovessi indicare un’alternativa di pari livello ad “Abbey Road” sceglierei sicuramente “The Beatles”, meglio noto come “White Album”. Che sia stato proprio l’imprinting di “Abbey Road” a sbilanciarmi verso i Beatles conclusivi?

Abbey Road è un album che certo non capivo a dieci anni e che con ogni probabilità non capisco – nella sua immensità – neppure adesso. O, se vogliamo rovesciare la prospettiva, un album quasi post-moderno nella sua capacità di parlare contemporaneamente a un bambino e a un cinquantenne appassionato di musica.

Un album pieno di contraddizioni, che si apre con il cupo funky-blues di “Come Together” (non il mio brano preferito, malgrado l’indubbia grandezza), che i Rolling Stones – non essendo neanche lontanamente i Beatles – avrebbero forse potuto immaginare in un album di metà anni ’70; e che si chiude con i 23 secondi di “Her Majesty” (uno dei miei brani preferiti, malgrado l’assurda brevità), posizionata con grande ironia dopo la magniloquenza di “The End”, come a dire “si scherzava”.

Un album che da sempre mi fa dire – provocatoriamente, ma non troppo – che il più grande compositore dei Beatles è George Harrison: che qui piazza due brani su 17, un’opposizione quantitativamente risibile alla grosse koalition che rasenta la dittatura di Lennon-McCartney, ma che razza di brani!: “Something” e “Here Comes The Sun”. E, a proposito di contraddizioni, del primo dei due, scritto da un chitarrista e impreziosito da un bell’assolo, a me piace soprattutto ascoltare la geniale linea di basso suonata da Paul, praticamente un’altra canzone (che Paul sia un bassista grandemente sottovalutato, del resto, lo ha dichiarato persino l’acidissimo John dell’intervista a Playboy del 1981).

E poi l’assurda tragicommedia di “Maxwell’s Silver Hammer”, la storia del laureando in medicina che uccide a ripetizione con il suo martello d’argento, che Steno e io suonavamo ai tempi del liceo probabilmente identificandoci con il protagonista e affidando a lui la nostra rivalsa verso il mondo degli adulti, che ci obbligava a studiare l’aoristo. E ancora i faux anni ’50 di “Oh Darling”, un pezzo che per come parte potrebbe essere di Roy Orbison, allo stesso tempo parodia e omaggio al genere. E che, soprattutto, sarebbe stato perfetto per la voce ribelle di John, appassionato ricercatore delle radici del r’n’r, e che invece Paul tenne sempre per sé, con grave scorno del collega.

Ma insomma, come al solito lo scopo del gioco non è l’analisi ragionata brano-per-brano. “Abbey Road” è probabilmente il primo disco “da grande” che ho sentito (in pratica venivo da “Il Valzer Del Moscerino” e “Il Lungo, Il Corto E Il Pacioccone”), circa quarant’anni fa, e che – senza che ci capissi niente – mi ha affascinato. Oggi, dopo innumerevoli ascolti, letture approfondite, confronti e conoscenze rese immediatamente disponibili (di cui, come ho già scritto, non sarò mai grato abbastanza a Internet), mi sembra esattamente come allora: bello, melodico, divertente, soprattutto vario. Vario di una varietà esponenziale, nella quale non solo ogni brano è diverso (eppure collegato agli altri, specie nel famoso “medley” della seconda facciata) ma è esso stesso una sorta di piccola suite che a sua volta contiene brani, generi, strumenti diversi. Un immenso serbatoio non solo di cover version (che da sole hanno fatto la fortuna di alcuni), ma anche (soprattutto) di spunti per molti altri album a venire, non tanto per loro stessi, che non si ripeteranno a questi livelli, ma per tutti gli altri. Ed è qui, secondo me, la grandezza dei Beatles, rispetto a tutti gli altri: provare tutto, toccare tutto, mischiare tutto, senza mai avere paura di niente, con la lucida follia di Philippe Petit che passeggia fra le Twin Towers non una ma otto volte.

Non basta. Se si pensa che i Beatles stavano per sciogliersi (in cuor loro si erano già sciolti) e che in pratica non si sopportavano più (“You never give me your money / You only give me your funny paper / And in the middle of negotiations / You break down”, cantano, e non è fiction), c’è da chiedersi come abbiano fatto ad arrivare fino in fondo, a non tirare i remi in barca e dire “come viene, viene”, ad avere la santa pazienza di pensare un’armonia a nove voci per “Because” senza mandarsi a quel paese, a consegnarci questa inspiegabile meraviglia per cui possiamo solo essere sorpresi e grati.