«E i Police?», potrebbe chiedere l’immaginario lettore appassionato della serie “Un disco all’anno”. «Parti dal 1965 – è sempre il lettore che parla – ti addentri negli anni ’70, sbuchi dall’altra parte del decennio, parli dei Dire Straits, dei Clash, persino dei Men At Work. Non manca qualcosa?».

Ebbene sì, lettore dei miei sogni, te lo devo confessare: i Police non li ho capiti subito. Anzi, all’inizio ho provato per loro addirittura un po’ di diffidenza. Di più, nella mia mente si è accesa una rivalità, un derby del tipo “Beatles vs Rolling Stones”, “Vespa vs Lambretta”, “pandoro vs panettone”. Con chi? Con i Dire Straits, ovviamente.

Vite parallele: non ci avevate mai fatto caso? Dire Straits e Police pubblicano il primo album nel 1978, il secondo (per entrambi molto simile al primo e infatti considerato imitativo dalla critica) nel 1979, il terzo – in cui iniziano ad allargare il loro spettro sonoro – nel 1980: alla fine gli album in studio saranno cinque per i Police, che la chiudono in fretta, sei per i Dire Straits che nel 1991 tornano in sala per l’ultima volta. Simmetriche anche le traiettorie dei due leader, entrambi autori, cantanti e despoti incontrastati. Mark Knopfler è nato nel 1949 nel nord della Gran Bretagna, a Glasgow, ma a sette anni si è trasferito a Newcastle e spesso farà riferimento alla sua gioventù da “Geordie boy”, cioè da ragazzo del nord detto nello slang del nord; Sting a Newcastle ci è nato, per la precisione a Wallsend, “la fine del muro” (di Adriano), nel 1951. Entrambi hanno avuto un’istruzione universitaria e hanno fatto altri lavori prima di arrivare, relativamente tardi, al successo musicale. Entrambi hanno avuto una lunga e variegata carriera solista, tuttora in corso.

E io, convinto chissà perché che si dovesse scegliere, fra i due gemelli diversi tifavo per i Dire Straits, più vicini alle mie rigorose radici blues-rock. I Police mi sembravano frivoli, commerciali, indulgenti: quando sono riuscito a introdurmi senza biglietto al leggendario concerto al Palalido del 1980 ho assistito a cinque minuti di quei botta e risposta con il pubblico – “i-o, i-e, i-e-o” – e ne sono uscito rafforzato nelle mie convinzioni: questi ammiccano al peggior gusto “tribale” del popolino che vuole gridare più che ascoltare; dove sono le canzoni, le melodie, gli assoli di chitarra? Sbagliavo. E ad ascoltare bene (non dal vivo, magari) c’era tutto, compreso un uso della chitarra genialmente eterodosso fatto non di assoli bensì di accordi, di echi, di effetti.

La cordiale antipatia per i Police è diventata amicizia e poi amore all’inizio degli anni ’80, precisamente nel 1983 quando, tornato a casa dal liceo, in un programma radiofonico di novità discografiche ho ascoltato per la prima volta “Every breath you take”. Ci voleva, per fare la pace, un pezzo molto poco Police, quasi una soul ballad, accompagnata da un bel video musicale in bianco e nero in cui i tre suonano dei meravigliosi strumenti vintage (Andy Summers una chitarra semiacustica da jazz, Stewart Copeland un piccolo drum kit, Sting addirittura il contrabbasso) quasi volessero dirmi «coraggio, Luca, non siamo cattivi: anche a noi piace quella musica lì, senza le diavolerie moderne».

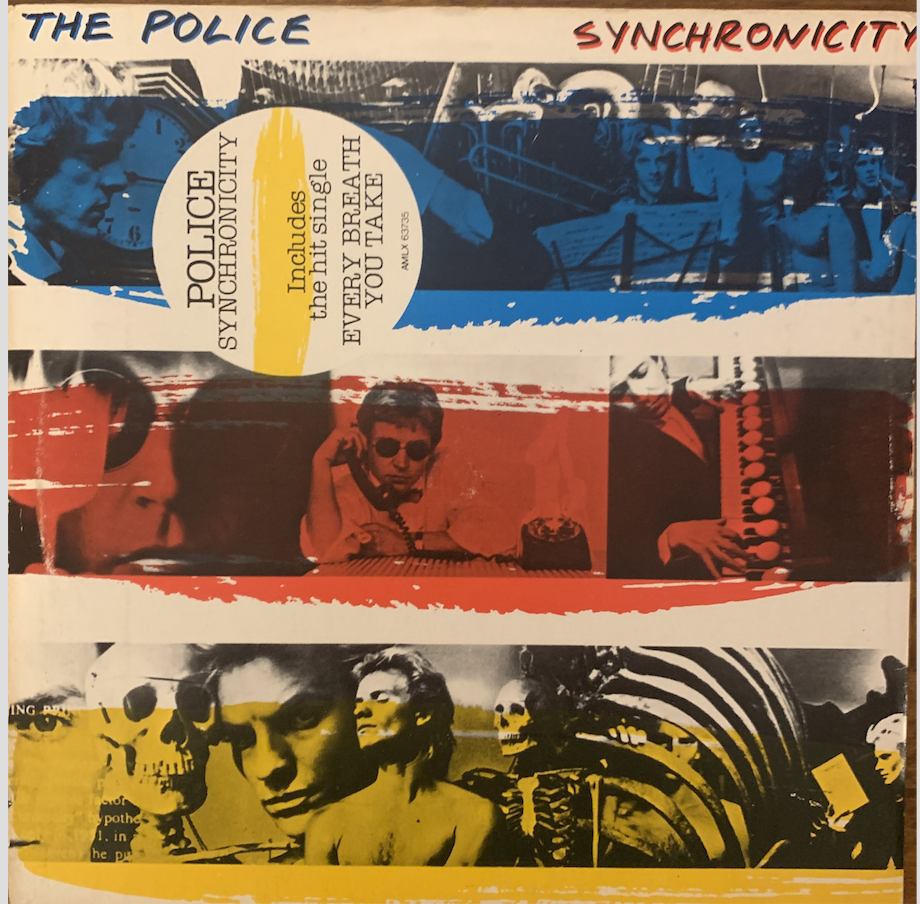

Il disco che conteneva quel brano era “Synchronicity”, quinto e ultimo lavoro della band, uscito a giugno del 1983, mentre io mi preparavo per gli esami di maturità: come dice giustamente Allmusic, un album al tempo stesso più pop e più sperimentale rispetto alla carriera del trio fino a quel momento. Una fabbrica di singoli di enorme successo e insieme un laboratorio di nuove forme espressive ormai lontane dal reggae-punk degli esordi: un laboratorio un po’ sprecato, se si pensa che di lì a poco i Police si sarebbero sciolti.

Ma veniamo al disco. La prima facciata sembra dedicata alle prove generali di questa nuova dimensione compositiva più matura. I primi due pezzi (“Synchronicity 1” e “Walking in your footsteps”) sono più interessati a delineare un’atmosfera che a definire una melodia immortale. “My God”, con quel riff di basso insistito e il rullante secco di Stewart Copeland è un pezzo minore dei Police che avrebbe potuto stare in uno dei due album precedenti (il finale di sax, grazie ma lo avremmo evitato). Poi arriva la coppia di brani scritti dai membri “deboli” della band, una situazione classica nei gruppi dominati da una personalità molto forte, che in genere ha come unico risultato la conferma dei rapporti di forza esistenti. “Mother”, di Andy Summers, è una specie di blues orientaleggiante con un tempo dispari, cantato con voce straziata dallo stesso chitarrista. Meglio “Miss Gradenko”, di Copeland. Ma ancora, niente di immortale.

La facciata riprende quota con uno dei singoli dell’album, cioè “Synchronicity II” che rappresenta al meglio la nuova musica dei Police: il ritmo incalzante, la melodia, i suoni, l’arrangiamento, la struttura, la voce ruggente di Sting sono perfetti e tutto si incastra a meraviglia, incluso un testo inquietante sull’alienazione della vita quotidiana (“la mamma intona la sua litania di noia e frustrazione / ma noi tutti sappiamo che i suoi suicidi sono falsi”). Forse il brano migliore dell’album.

I motori della band ora vanno a pieni giri: è tempo di voltare l’album e di entrare nella leggenda. Ad accoglierci sulla seconda facciata ci aspetta proprio la già citata “Every breath you take”, una delle canzoni più fraintese della storia. Tutti abbiamo pensato che fosse una splendida canzone d’amore e molti lo pensano ancora: ma se si fa attenzione al testo è evidente che è una canzone dettata dal rancore, dalla volontà di controllo, in una parola una dichiarazione di stalking. “Ovunque tu vada, ti guarderò”. Lo stesso Sting ha più volte confermato questa interpretazione, riportando un commento su una coppia che gli aveva detto di amarla e di averla voluta sentire più volte nel giorno del proprio matrimonio: «Well, good luck», aveva risposto, con sarcasmo tutto inglese. Per qualcuno è addirittura una canzone che parla del controllo che la società, il Grande Fratello, esercita su di noi, quasi anticipando – e di un bel po’ – il nostro mondo senza privacy, dove social media, telecamere di controllo, smartphone e pagamenti digitali tracciano senza sosta la nostra vita, oltretutto con la nostra piena collaborazione.

Sarà vero che Sting volessi dirci tutte queste cose? O forse non le sapeva ma le intuiva, come spesso fanno gli artisti? Come che sia, il brano diventa immediatamente qualcosa di enorme, quasi incontrollabile, che in un certo senso sfugge di mano al suo autore. Sarebbe lungo e inutile ricordare tutti i record battuti dalla canzone, che diventa – ingiustamente – “la” canzone dei Police (oltre che dell’anno, del decennio, di tutto), in qualche modo offuscando e ridimensionando tutto quello che il gruppo ha prodotto fino a quel momento, in un modo che a me sembra paragonabile a quello che “Money for nothing” (in cui Sting canta i cori – citando se stesso con la melodia di “Don’t stand so close to me” – tanto per proseguire con le analogie) è diventata per i Dire Straits.

Tornando all’album, la seconda facciata si conferma anche a distanza di anni una vera gioia per le orecchie e la mente: oltre al mostro sopra descritto (che resta comunque un brano strepitoso da ogni punto di vista, con la sua apparente semplicità da ingenua ballad anni ’50 ma che in realtà nell’inconfondibile riff di chitarra si ispira addirittura a Béla Bartók), la sequenza di brani che ci accompagna fino alla fine non ha un solo punto debole, tanto che non starei neanche a metterle in ordine di gradimento. Da “King of pain” a “Murder by numbers”, che è una bonus-track non presente sul vinile ma solo su Cd e cassette (cassette?) è una grande onda che ci prende, ci trasporta e ci riconduce a riva, felici ed emozionati.

La carriera dei Police era finita, in un crescendo di insofferenza reciproca, in particolare fra Sting e Copeland (proprio come nel tumultuoso finale dei Cream, con bassista-cantante e batterista che rasentano lo scontro fisico): per me, al contrario, superato l’esame di maturità in una torrida giornata di luglio del 1983, iniziava una lunga stagione di amore per i ritmi in levare e in particolare per i cinque meravigliosi album dei Police, finalmente riabilitati, specie i primi. Quei ritmi in levare che (ma questo resti fra noi) da lì in poi avrei indegnamente emulato in associazione con altri giovani facinorosi nei miei “wild years” vissuti nel segno luminoso del reggae’n’roll, immaginando – mentre Milano festeggiava fra paninari e modelle – di vivere fra la periferia di Londra e quella di Kingston.