Vi ricordate quelle bancarelle che vendevano cassette non originali, altresì dette “tarocche”? Ce n’erano diverse, inclusa una in corso Vittorio Emanuele, proprio davanti all’ingresso della Rinascente, ed è curioso come della provenienza chiaramente illegale della merce non importasse niente a nessun tutore della legge e dei diritti d’autore, anche se forse non è tanto curioso se si pensa che a quarant’anni di distanza l’Italia è piena di capi di abbigliamento contraffatti venduti in centro a Milano come sulle migliori spiagge della penisola, senza che, di nuovo, a nessuno sembri importare troppo.

Come che sia, è proprio alla bancarella davanti alla Rinascente che ho preso la mia copia di “Tattoo You”, e quando dico “preso” intendo dire che, approfittando della confusione, ricordo di non avere corrisposto la relativa cinquemila lire, o quello che era. Peccatucci di gioventù (chi non ci è passato?): e poi, vista la provenienza equivoca del manufatto, mi sentivo in fondo di “vuotare in silenzio le tasche già gonfie di quelli che avevan rubato”, per dirla con il poeta.

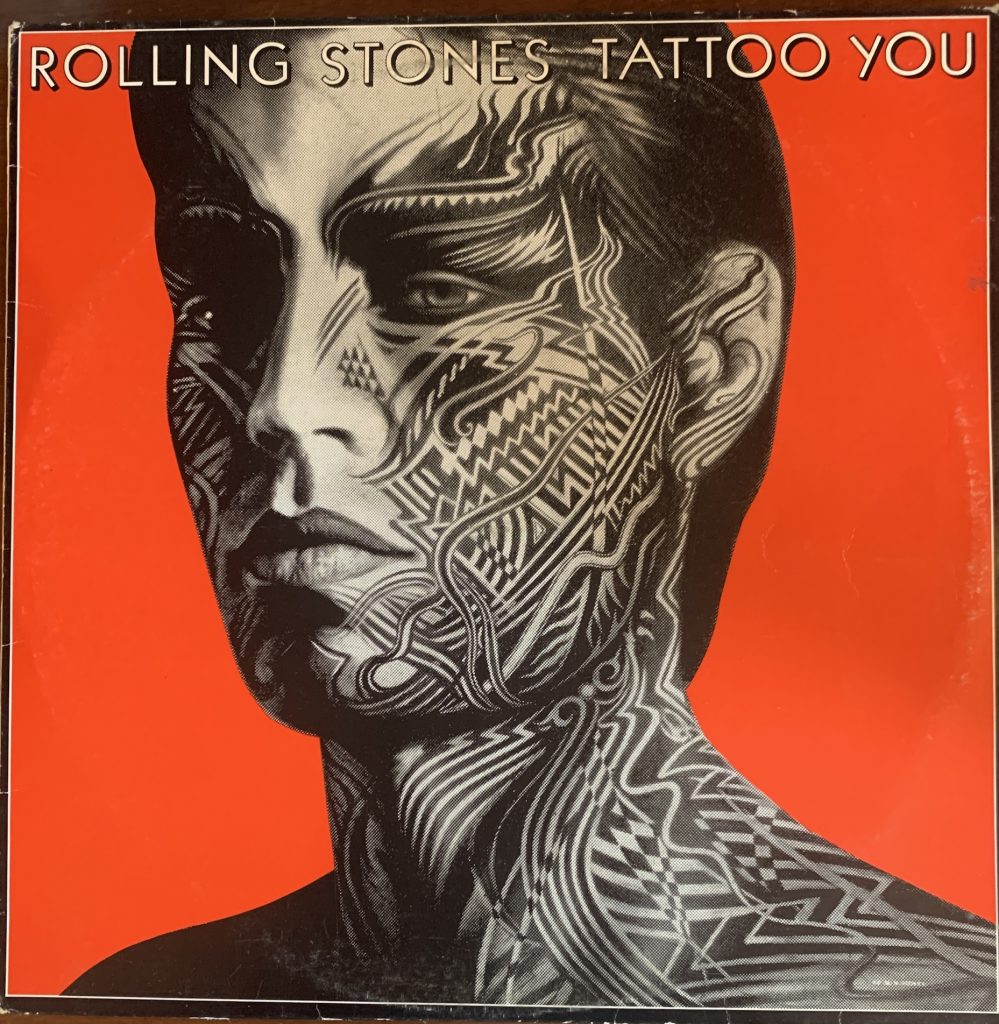

Non sono un grande Rollingstonesiano. Non solo: considero l’annoso dualismo “Beatles/Rolling Stones” totalmente infondato nelle sue premesse, stante l’abissale distanza creativa fra i due gruppi. A peggiorare la situazione, Jagger e soci hanno pure perseverato, tirando in lungo una carriera che era sostanzialmente finita molti anni fa: già dai tardi anni ’70 alcuni dei loro dischi – quelli in studio, intendo – sono in gran parte poco più che caotiche jam session, dei sound-check in stato di semi-incoscienza. Quindi sì, se vogliamo tirare una riga (di penna, non di coca!) e dire “adesso basta, ragazzi, mettete in ordine e andate a nanna”, quella riga coincide proprio con “Tattoo You”, di cui ora posseggo anche una bella copia in vinile (regolarmente pagata). Stop.

Nondimeno, gli Stones restano gli Stones, forse la più grande rock band di tutti i tempi se nel voto finale ci mettiamo non solo il contenuto musicale (a tratti straordinario, anche se annegato in un mare di troppo), il profitto (inteso come a scuola), ma anche la condotta, pessima cioè ottima, la teatralità, l’epica piratesca e fuorilegge, la stessa perseveranza che come abbiamo già detto è al tempo stesso un pregio e un limite della band, una certa – paradossale – purezza musicale (legata in gran parte alla figura di Keith Richards, che in fondo continua a considerarsi un allievo un po’ tonto di Muddy Waters), in una parola la attitude.

“La moda – scriveva qualche anno prima una rockstar inglese ambigua e dannata come Oscar Wilde – è una cosa così insopportabile che siamo costretti a cambiarla ogni sei mesi”. Siamo nel 1981 e molti artisti del decennio precedente stanno studiando come rovinare la loro reputazione introducendo nei loro dischi suoni elettronici talmente alla moda da renderli in breve tempo inascoltabili. Gli Stones no, o quantomeno non qui. Qui sono nella loro formazione che un po’ a spanne definirei “Mark III”: ovvero i membri fondatori (Jagger, Richards, Bill Wyman – che ho conosciuto e intervistato – e Charlie Watts) più il terzo chitarrista, Ron Wood. Anche se la questione è un po’ più complicata di così perché l’album è in realtà un montaggio di “scarti” del periodo che va dal ’72 al ’79 (alcuni brani quasi completi, altri semplici idee musicali su cui sono state aggiunte voci e parti strumentali) e quindi in qualche pezzo ci finisce anche Mick Taylor. Il suono – in ogni caso – non risente delle mode ed è anzi puro Stones anni ’70, non a caso.

Il disco si apre con uno dei riff di chitarra più memorabili e incisivi fra tutti quelli composti da “Keef the human riff”. Un riff perfetto, con quel buco di silenzio dopo le prime tre pennate, che (provate a suonarlo nella mente) abbiamo memorizzato con un suonone di chitarra distorto. E invece no: il suono della chitarra è pulito, eppure è la cosa più rock che abbiamo mai ascoltato, a dimostrazione che non è un distorsore a darti le chiavi del rock (anzi, spesso se non stai attento te le toglie e ti trasforma in un fenomeno da baraccone, specie negli scivolosissimi anni ’80). Dopo dieci secondi sono entrati tutti gli strumenti (prima la batteria, poi la seconda chitarra e il basso), dopo quindici arriva la voce. “Start me up” è una lezione memorabile di efficienza musicale: c’è tutto, disponibile, chiaro, in poco tempo. Forse l’ultimo vero attacco “classico” degli Stones.

Di seguito arriva “Hang fire”, un divertente rock’n’roll con dei coretti anni ’50 che non aggiunge niente a quanto già sapevamo, ma che ha il buon gusto di durare poco più di due minuti. “Slave” appartiene a quel filone in cui i Rolling Stones flirtano con la musica nera (intesa come soul più che come blues), un po’ “Brown Sugar” e un po’ “Miss you”, con abbondanti cori femminili e lungo assolo di sax per rassicurarci che siamo nel posto giusto, fra Harlem e New Orleans, ma circondati da belle ragazze di colore altrimenti Mick si intristisce. “Little T&A” è un rock’n’roll cantato da Keith, con la sua voce assai meno magniloquente rispetto a quella del titolare, in cui tutto si incastra alla perfezione e fila via che è un piacere. Segue, anche concettualmente, “Black Limousine”, che è quello che forse i Rolling Stones (di certo Keith Richards) avrebbero sempre voluto fare e hanno finalmente fatto solo nel 2016 con “Blue and Lonesome”: il blues elettrico, in dodici battute, con l’assolo di armonica e di chitarra, proprio come il maestro Muddy Waters (vedi sopra). La prima facciata si chiude con “Neighbours”, un bel brano veloce molto stonesiano, scandito dal rullante di Charlie Watts.

Se il primo lato di “Tattoo You” è quello rock-blues, il secondo è quello delle ballate. E infatti, dopo aver girato il disco, ritroviamo un Mick Jagger in versione soul, con voce in falsetto che ricorda un po’ “Fool to cry”: “Worried about you” (non a caso un outtake di “Black and Blue”) è una ballata costruita quasi tutta su due accordi, con un bel piano elettrico, che si evolve e si apre nel ritornello. L’assolo di chitarra è di Wayne Perkins, un session man dell’Alabama che si è fatto le ossa ai Muscle Shoals e ha suonato con una lista infinita di musicisti, infilatosi con successo nell’interregno fra Mick Taylor e Ron Wood.

E di ballata in ballata (di qualcuna avremmo anche fatto a meno, grazie) si arriva verso la fine dell’album, dove ci aspetta il gran finale. “Waiting on a friend” è un brano memorabile per molti motivi: se i testi di questo album non vanno molto oltre il “she’s my little tits and ass” o “if you start me up I’ll never stop”, nel brano conclusivo Jagger sembra impegnarsi a scrivere un testo con un senso e, a sorpresa, il senso è quello dell’amicizia virile, in particolare fra i membri della band e in particolare fra lui e Keith. Cosa piuttosto inaspettata, poiché se “Tattoo You” è un album fatto con gli avanzi, lo si deve allo scarso feeling fra Mick e Keith in quel periodo. Insomma, in questo che era un brano del ’72 rimasto a lungo senza un testo, accade una serie di cose abbastanza straordinarie: Jagger scrive un (bel) testo dedicato al suo amico-nemico, con quale però non ha voluto sedersi a scrivere dei brani originali; del brano viene realizzato un video per l’allora nascente Mtv, e il palazzo sullo sfondo è quello che appariva sulla copertina di “Physical Graffiti” dei Led Zeppelin, a Manhattan (nota: visto oggi, il video è un po’ imbarazzante, anche perché – non so come dirvelo – Mick Jagger, the coolest man on earth, indossa delle scarpe da ginnastica con il velcro!); e – infine – a suonare il sax è nientemeno che Sonny Rollins, il genere di musicista che viene comunemente definito un gigante del jazz e mette tutti in soggezione, ma che invece si presta di buon grado e – da vero gigante – non giganteggia affatto in quantità ma in qualità.

Una degna conclusione per un album pieno di contraddizioni: fatto con avanzi di stagioni passate, eppure con risultati spesso migliori rispetto ai piatti originali (come accade con gli avanzi del pranzo di Natale, che sono più buoni nei giorni successivi); un album assemblato per non avere il disturbo di incontrarsi, che si conclude con un inno all’amicizia; in qualche modo un meta-album che lega i primi anni ’70 con l’inizio del nuovo decennio, ultimo a finire primo in classifica, ultimo dell’era classica del gruppo più classico che c’è.