Solo dando un’occhiata ai dischi che posseggo (una selezione non rappresentativa ma indicativa, almeno per me), nell’anno 1982 trovo il progressive pomposo e terminale degli Asia accanto allo Springsteen per la prima volta totalmente acustico di “Nebraska” (mentre il suo luogotenente Little Steven, finalmente disoccupato, si diverte in libera uscita con “Men Without Women”); i Clash al loro capitolo finale (“Combat Rock”) e il divino Robert Plant al suo capitolo iniziale da solista (“Pictures at Eleven”); un imperturbabile JJ Cale (“Grasshopper”), che avrebbe continuato a fare lo stesso album all’infinito per il piacere dei suoi non molti ammiratori (quorum ego ed Eric Clapton) e il Joe Jackson meno arrabbiato e più lounge di “Night and Day”; la novità assoluta Dexy’s Midnight Runner con l’improbabile celtic soul di “Come on Eileen” e il vecchio leone del soul bianco per eccellenza, Joe Cocker, che cercava di farsi riammettere nei giri giusti con il patinato “Sheffield Steel”.

Insomma, mi piace pensare a quei primi anni ’80 come al proverbiale bar di Star Wars, uno strano posto dove si incontrava gente di tutti i tipi e di tutti i pianeti: artisti che erano emersi solo pochi mesi prima insieme a campioni della British Invasion, post-punk e bluesmen incalliti, angry young men inglesi destinati a bruciare in fretta e singer-songwriter americani built to last, progettati per essere eterni.

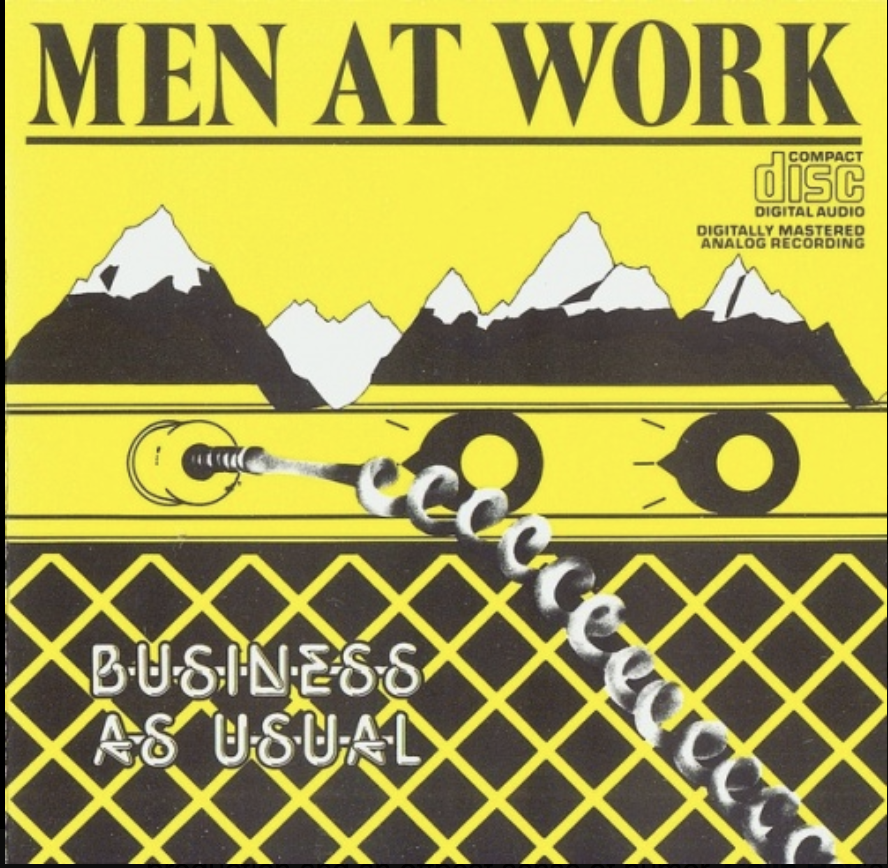

Eppure, anche se fra tante waves così diverse la concorrenza non manca, scegliere il disco di quel 1982 non è difficile. Basta ascoltare quei quattro obliqui colpi di batteria (due di tom, due di rullante, ma sghembi rispetti ai quattro quarti del tempo) e il successivo riff di sassofono per decidere che non c’è niente di più “1982” dei Men At Work e del loro primo album intitolato, con meraviglioso understatement, “Business As Usual”.

I Men At Work furono una specie di one hit wonder molto lunga. Di hit ne misero insieme più di una (diciamo quattro), con risultati di vendita e di popolarità favolosi (30 milioni di album venduti, ricchezze garantite per generazioni), ma al contempo la loro carriera durò un lampo: due anni e due dischi, anche se formalmente non si sono mai sciolti e Wikipedia parla di “current touring members”.

I Men At Work sono australiani, e uno già pensa alle spiagge e al surf. Colin Hay, tuttavia, cantante e autore principale, è scozzese. E questo dualismo, surf e brughiere, sole e nebbia, commedia e tragedia, è quello che rende “Business As Usual” molto più interessante del previsto. Sotto all’elegante pop-rock levigato ma in fondo invecchiato molto bene (al confronto, il 90 per cento dei dischi pop degli anni ’80 è ben più segnato dalla produzione e in particolare da tastiere sgraziate e invadenti, oltre che dalla batteria di Phil Collins), apparentemente estivo e giocoso, si agitano testi tutt’altro che solari.

L’album si apre infatti con il primo singolo, il già citato “Who Can It Be Now?”, un vero manifesto (serio? comico?) della misantropia. “Non voglio vedere nessuno, chi è che bussa, go away, don’t come ‘round here no more”, canta senza mezzi termini Colin Hay: l’unica eccezione può essere fatta per gli amici d’infanzia (“I like it here with my childhood friends”). Una posizione intransigente che si adatterebbe perfettamente a una superstar travolta dal successo, ma che qui – poiché parliamo del primo album – appare solo una premonizione, e persino sottostimata, se nel 2009 il chitarrista Ron Strykert, cofondatore del gruppo nella sua primissima versione in forma di duo, verrà arrestato per le minacce di morte a Colin Hay: era proprio dai childhood friends che bisognava guardarsi, come del resto dice il proverbio.

Dopo il piacevole pop-rock di “I Can See It In Your Eyes” arriva l’altro colossale singolo di questo album, la riconoscibilissima (fin dall’attacco di percussioni dal sapore caraibico) “Down Under”. Su un giro armonico elementare, più o meno quello di “So Lonely” dei Police (e con la stessa voce, potremmo dire con una battuta) e sugli stessi ritmi in levare, Colin Hay ci racconta una strana storia che riguarda l’Australia, il modo in cui viene vista, la sua eredità e la sua “svendita”: nel paese sottosopra (“Down Under”) “women glow and men plunder”, cioè “le donne sono splendide e gli uomini depredano”. Colin sembra voler dire che la vera Australia non esiste più, depredata dalla speculazione (un tema che probabilmente accompagna l’arte dai tempi di Euripide); ma a me viene il sospetto che – considerata la natura originaria di bagno penale inglese – gli australiani depredassero fin da prima di diventare australiani. E comunque quella terra down under è proprio e solo l’Australia? Forse no. Se i primi ritornelli si incastrano nella narrazione contenuta nelle strofe e iniziano con “We come from a land down under…”, gli ultimi due recitano “Living in a land down under”, il che è leggermente diverso e conferisce un significato diverso anche alle parole che seguono: “Non senti il tuono? Faresti meglio a cercare un riparo”. Un lieve gusto apocalittico, insomma, si insinua sotto la divertente storia narrata a colpi di rototom e di chitarra in levare e la trasforma da uno stralunato reportage di viaggio un po’ “fatto” in una parabola di un disagio più generale, in cui a essere sottosopra e in cerca di un riparo siamo tutti, non solo gli australiani belli e predatori.

Con due singoli così epocali il rischio di dimenticarsi che tutto intorno esiste un album è forte. Ma l’album esiste.

Non tutti i brani, ovviamente, sono dello stesso livello. In particolare a me piacciono un po’ meno quelli in cui si sente la firma di Greg Ham, bravo polistrumentista (sono suoi il sax del brano di apertura e il flauto di “Down Under”) e compositore in “Helpless Automaton”, dove il punto di vista è quello di un tenero automa alle prese con sentimenti e interazioni umani (“Blade Runner” è dello stesso anno!): “Metal heart and metal brain / But something is wrong”, canta il protagonista lasciandoci intuire la natura del cortocircuito. È sua anche “Be Good, Johnny”, un rock squadrato, nella cui strofa il canto diventa un parlato un po’ teatrale, classico apologo sul ragazzo che si ribella in un suo modo passivo e sottrattivo ai precetti educativi della famiglia e della scuola (anche “The Wall” è del 1982 e tutto sembra collegato), dicendo solamente “no” come lo scrivano Bartleby.

Ma ci sono anche gemme un po’ nascoste, di quelle che si scoprono dopo molti ascolti, quali ad esempio i due brani che chiudono la seconda facciata.

“Catch a Star” è una specie di reggae-rock lento, aperto dalla più classica delle chitarre in levare, ma in minore (nel senso dell’accordo principale, non casualmente, ma non solo), notturno, un po’ malinconico, costruito su sostantivi come intoxication, isolation, infatuation, complication, come a ricordarci che il mondo è un posto complicato, ma riscattato da un ritornello (non casualmente in maggiore) semplice e ottimista: “You and I, arrow though my heart, catch a star”. Tutto qui.

Mentre “Down by the Sea” è proprio un commiato, un lungo addio: sette inusuali (per l’epoca e soprattutto per il genere) minuti per lasciarsi e per chiudere un disco inatteso, solare eppure pieno di increspature. Qui siamo al mare, come dice il titolo, ma è inverno, come direbbe Enrico Ruggeri: non si sta in spiaggia, si sta a guardare le onde che si infrangono, e i pensieri sono più profondi. “Non senti un tremore? Non ti chiedi perché?”, sono le ultime parole di questa fortunatissima opera prima. Non siamo al “viento radioactivo” di “Vamos a la Playa” – si parva licet componere magnis – ma anche sulla playa australiana dei Men At Work non è sempre bel tempo. “Business As Usual” è un album (e per di più un esordio) divertente, scanzonato, dai ritornelli irresistibili e i cui video hanno contribuito a fare la storia di MTV, eppure abbonda di intelligenza musicale e di profondità insospettate. Tutt’altro che “as usual”, è uno di quei dischi che appaiono di rado e che restano nel cuore per sempre.