“Anna ha diciott’anni” sono le prime parole di questo disco: e se Anna ha diciott’anni nel ’76, significa che ha l’età giusta per vivere e comprendere quella stagione rivoluzionaria, elettrica e violenta dei tardi anni Settanta, quei gelidi anni di piombo che, per citare Altan, rifluiranno felici al calduccio degli anni di merda.

Io, a differenza di Anna, nel ’76 di anni ne ho undici. Non so cosa siano il Parco Lambro, le P38, l’eroina, Re Nudo, “le porte del cosmo che stanno su in Germania”, niente. So solo che a Milano c’è un po’ di preoccupazione ad andare in centro al sabato, perché non è infrequente trovarsi coinvolti nei “disordini”. Però in qualche modo quella canzone parla anche a me, non solo ad Anna e ai suoi coetanei che avevano l’età per andare alle manifestazioni e ai concerti. Mi elettrizza, la voglio riascoltare tante volte, il più possibile, voglio averla. Quella canzone, lo avrete capito, è “Musica ribelle”, e l’album è “Sugo”, secondo LP di Eugenio Finardi. E con questa canzone e questo disco inizia in qualche modo la mia vera vita di consumatore musicale: perché questo disco lo compro più o meno in contemporanea con la sua uscita (il tempo di capire come si chiama e di racimolare cinquemilacinquecento lire, che all’epoca è il prezzo di un 33 giri), e perché lo scelgo io. Non arriva dalla famiglia, da mia sorella (rigida monoteista Deandreiana), dal cognato che in casa di mia sorella aveva lasciato un tesoretto di classici del rock: arriva da fuori. Fuori. Da un amico (Andrea), che ne ha sentito parlare da un amico più grande. È (nel suo piccolo) il mondo esterno che fa irruzione nella mia vita.

Ma com’è, in realtà, questo disco?

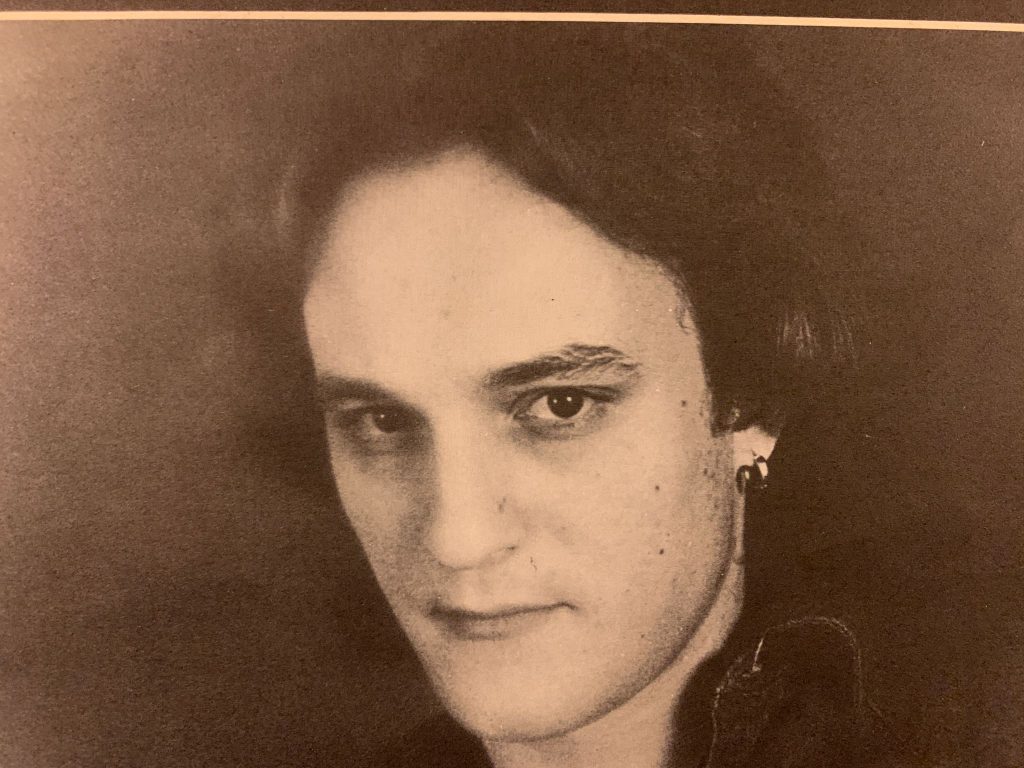

È un disco nuovo. Fino a quel momento, la musica italiana che ho ascoltato, che abbiamo ascoltato, è quella dei cantautori, di derivazione prevalentemente dylaniana, basata sulla chitarra acustica e sull’armonica (niente di male, sia chiaro): tutto insiste su una sintassi conosciuta e rassicurante, con Do, Fa, Sol e La minore si fa quasi tutto. “Musica ribelle”, il primo brano, irrompe e rompe con quello che conoscevo: è praticamente un pezzo di basso, batteria e voce. Il basso, che è lo strumento portante del brano, è suonato da Hugh Bullen, un (meraviglioso, a quanto sento) musicista di Trinidad, scomparso nel 2016; dietro i tamburi siede il batterista, Walter Calloni; e poi c’è Patrizio Fariselli, degli Area, che suona il mitico ARP Odissey, un sintetizzatore analogico americano inventato nel 1972, in risposta al Moog. Tutto è nuovo, in quella musica. È nuova la voce di Finardi, con quell’accento milanese che sembra ostentato (“capireèbbe”, “tradireèbbe”), ma che è rivoluzionario nell’Italia romanocentrica della Rai e di Venditti, e quello slang giovanile da Parco Sempione (“di mollare le menate”) che oggi è l’unica cosa veramente datata del pezzo. La stessa foto di Finardi sulla busta interna del disco, con un pallore cadaverico e l’aria ostile, è tutt’altro che rassicurante.

“Musica ribelle”, oltre che uno dei più grandi pezzi della musica italiana, forse persino sottovalutato, è una profezia che si autoavvera: perché mentre dice “che ti vibra nelle ossa, che ti entra nella pelle”, fa esattamente questo. Poi non so se mi abbia incitato a “mollare le menate” e di mettermi a lottare (contro chi, di preciso?), ma dirmi di uscire e urlarmi di cambiare, sì, in qualche modo lo ha fatto.

A sorpresa, però, l’album prosegue con il contrario esatto di tutto quello che abbiamo detto: “La radio”, nato come sigla per Radio Popolare (ehi, anch’io ho fatto un programma per Radio Popolare!) è un vero e proprio pezzo country, carino e ben suonato, ci mancherebbe, ma forse un po’ prevedibile, specie nel contesto di un album così innovativo, quasi una concessione al mainstream cantautorale. Boh, chissà.

“Quasar”, al contrario, è un brano strumentale, che parte jazz-rock con batteria e contrabbasso ma apre a sorpresa con tastiere quasi progressive, uno showcase ideale per la sublime tecnica degli interpreti – Calloni, Tavolazzi, Fariselli, Lucio Fabbri, Claudio Pascoli, insomma, la crème degli strumentisti di rito ambrosiano – che con un po’ più di coraggio e di fortuna avrebbe potuto diventare la “Black market” italiana e magari introdurre – lui sì – il notiziario di Radio Popolare.

La prima facciata si chiude con “Ninnananna”, gioiellino quasi cameristico (la mamma di Eugenio è una cantante lirica) di due minuti per voce, piano e violino.

La seconda facciata è più omogenea: manca l’anthem come “Musica ribelle” (che paradossalmente non era nemmeno il primo singolo di questo album), ma tutti i brani sono interessanti e si riascoltano con piacere a distanza di tanto tempo.

“Sulla strada” è una ballata semplice ma non banale – con un gran lavoro di Fabbri alla chitarra acustica – che celebra la vita in viaggio dei musicisti e anticipa alcune atmosfere di “Diesel”; così come “Voglio”, con un intenso Alberto Camerini alla chitarra elettrica, sembra la parte positiva di “Extraterrestre” (“con un telescopio in un buco nel tetto / per guardare le stelle ed i pianeti / e scoprirne i segreti”); “La C.I.A.” è un’incursione nelle ritmiche reggae assai innovativa (anche se io trovo un po’ imbarazzante il cantato in inglese: Finardi sarà anche bilingue, eppure l’effetto mi pare sforzato e innaturale; meglio il ritornello in italiano); “Oggi ho imparato a volare” è dolcemente e ingenuamente onirica e ottimista, mentre “La paura del domani” è una specie di recitativo che si conclude su note dissonanti, come a voler citare la musica colta contemporanea.

Certo, spesso il rischio di scivolare nella retorica è in agguato: del resto siamo in anni retorici, idealistici, anni gonfi di ribellione e di rabbia giovanile fin troppo dichiarate; Finardi ha solo 24 anni e forse, diciamolo, non è uno di quegli autori di testi che riescono a essere universali e quasi a-storici. I testi di Eugenio Finardi, la sua stessa attitude, le espressioni un po’ gergali, l’uso della voce, sembrano al contrario calati in un tempo e in luogo precisi – gli anni Settanta, Milano – da cui sono inscindibili.

A tenere tutto in piedi, a fare di “Sugo” un disco da conservare con cura, a parte la sintesi miracolosa e quasi irripetibile di “Musica ribelle”, è soprattutto la qualità altissima dei musicisti e la scelta stessa di utilizzare quel tipo di musicisti in quel modo, applicando alla canzone d’autore la sintesi della migliore musica sperimentale italiana di quegli anni, invece di limitarsi ad altre formule d’importazione, nobilissime ma già ampiamente codificate (lo stesso De Andrè, pur grande importatore di Dylan e Brassens e di molte altre cose, le avrebbe poi superate recuperando la tradizione etnica/vernacolare e inventando un nuovo linguaggio musicale mediterraneo più che italiano).

È questo, credo, questo suono nuovo e nervoso, il grande merito di Eugenio Finardi e di questo disco. Che ti entra nella pelle.