Ben ritrovati. Nel mio spazio-tempo musicale parallelo è appena finito il 2020. Un anno di suoni molto dolci o molto arrabbiati, ma comunque fortemente condizionati dalla pandemia e dall’isolamento cui i musicisti erano stati costretti e cui avevano reagito in tanti modi: con album registrati in casa, con collaborazioni inedite, con più tecnologia, con meno tecnologia.

Sono un po’ in ritardo, lo so. Come ho già spiegato, all’inizio dell’anno individuo i dischi migliori dell’anno appena concluso sulla base dei consigli degli amici e di qualche testata specializzata, ascolto tutto (molto attentamente) e seleziono. Per il 2020 si trattava di 87 album per un totale di 1.141 brani, quindi voi capirete bene che – facendo anche alcune altre cose – ho finito adesso.

Da questo profluvio di suoni e di parole ho selezionato 36 brani. Perché 36?, direte voi. Boh, perché a un certo punto non riuscivo ad andare né avanti né indietro (cioè né a togliere né a mettere) e perché così sono tre brani al mese: non vi piace?

Quest’anno, poi, c’è una grossa novità: mentre l’anno scorso avevo citato i 40 pezzi in ordine sparso, questa volta ho addirittura tentato di ordinarli secondo una classifica di gradimento, con la quale neppure io sono pienamente d’accordo. Li avete già sentiti? Vi siete già fatti le vostre idee? Siete già nel 2022 (o ancora nel 1993)? Questo è il mio piccolissimo contributo: fatene quello che volete.

(Per la classifica del 2021 vorrei fare meglio in termini di tempestività, ma è quasi certo che farò peggio: capite il mio dramma e vogliatemi bene lo stesso).

PRONTI? LA CLASSIFICA!

36 – Cat Stevens – Father and Son (Tea for the Tillerman 2) – Il mio idolo giovanile ha ripubblicato il suo album-capolavoro del 1970 con nuovi arrangiamenti. Ve lo dico con franchezza: è un’operazione per appassionati, e nemmeno tutti, ed è per questo che ce la leviamo subito. Però l’idea di ricantare il suo brano iconico alternando la voce di adesso (father) e quella ricavata da un live degli anni ’70 (son) suscita una certa emozione, specie se nel frattempo da figli si è diventati padri.

35 – The Jayhawks – Bitter Pill (Xoxo) – Chi si rivede! I Jayhawks divennero popolari nel 1992 con “Hollywood Town Hall”, un gioiellino che ha avuto un ruolo importante nel ritorno alla musica suonata e nella nascita di quel fenomeno che chiamiamo “Americana”. Quasi 30 anni dopo si ripresentano con un disco non così diverso: questa volta la sorpresa non è la sorpresa in sé, ma è il fatto di ritrovarli in piena forma e poco cambiati.

34 – Rose City Band – Only Lonely (Summerlong) – Chi si rivede! Ah, no. I Rose City Band (un nome che fa riferimento alla città di Portland, Oregon) sono nati nel 2019 e sono solo al loro secondo album. Per il resto, in questo brano potrebbero quasi essere i Jayhawks, e lo dico in senso positivo. Non li conoscevo, ci ha pensato Uncut a segnalarmeli.

33 – Taylor Swift – betty (folklore) – Tante interpreti femminili, quest’anno. Taylor Swift è nata come star del country per conquistare un pubblico più generalista, il tutto a mia completa insaputa. La scopro solo ora con un album in cui compaiono due che tutti, ma proprio tutti, vorrebbero avere in squadra: Aaron Dessner dei The National e quel simpatico prezzemolone di Justin Vernon, alias Bon Iver. Il risultato è una bella ballata folk fatta di poche cose, fra le quali uno strumento piacevolmente inattuale come l’armonica.

32 – Rolling Blackouts Coastal Fever – The Cool Change (Sideways to New Italy) – Non solo non li avevo mai sentiti, ma stento tuttora a ricordare le quattro parole del nome nell’ordine corretto. Sono giovani (secondo album), australiani e fanno un jangle-pop che a tratti ricorda qualcosa dei primi REM, ma anche le ballate dei primi Rolling Stones. Li seguiremo con attenzione sperando di scoprire cosa sia la “New Italy”.

31 – Laura Marling – Only the Strong (Song For Our Daughter) – Laura Marling ha 30 anni, è di Londra ma potrebbe facilmente essere americana. Canta accompagnandosi – bene – con la chitarra, e con pochissimi ingredienti crea un’atmosfera calda e malinconica. Segnalatissima dalle mie testate di riferimento.

30 – Alberta Cross – What Are We Frightened Of? (What Are We Frightened Of?) – Anche gli Alberta Cross sono di Londra, malgrado le loro influenze siano abbastanza americane e il cantante e fondatore, Petter Ericson Stakee, sia di Uppsala, in Svezia, e se si ascolta con attenzione si percepisce qualcosa di non perfettamente anglosassone nella sua pronuncia. La canzone è una semplice ballata folk, e tuttavia risulta molto contemporanea per merito della bella voce tenorile di Peter e del suo modo di cantare.

29 – Courtney Marie Andrews – Burlap String (Old Flowers) – Uno pensa le canzoni country un po’ tristi di averle sentite tutte. Poi sente questa e si emoziona. Sarà la produzione perfetta, fatta di pochi suoni molto naturali, saranno le armonie vocali, sarà la melodia, sarà la voce di questa giovane, malinconica cantautrice dell’Arizona…

28 – Matt Berninger – Serpentine Prison (Serpentine Prison) – Matt Berninger è il cantante dei The National e questo è il suo primo disco solista: in particolare la title track è una ballata un po’ notturna, arrangiata in modo semplice eppure pieno di suoni (trombe, organo, armonica) che continuano ad aggiungersi man mano che il brano scorre e la voce resta uguale, quasi indifferente a quel che le accade intorno: che forse è quello che ti succede quando sei in una “serpentine prison”, qualunque cosa sia.

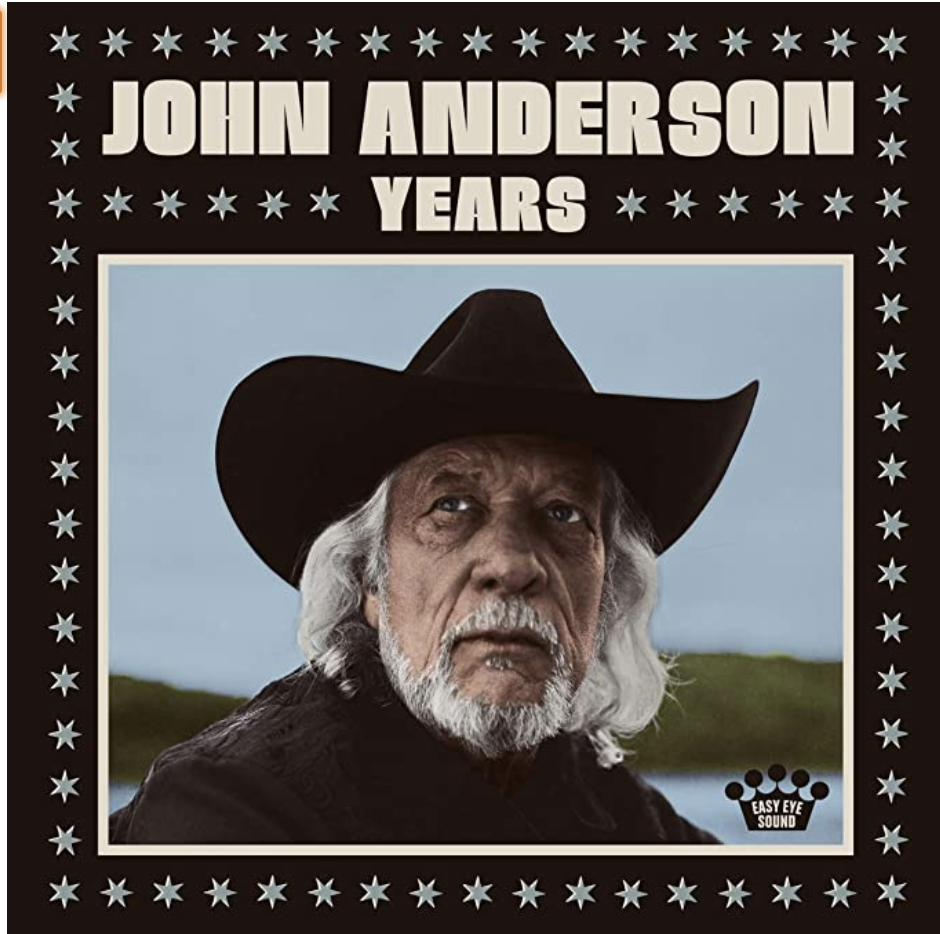

27 – John Anderson – Years (Years) – John Anderson è un vecchio leone del country (è del 1955) che qualche anno fa ha avuto seri problemi di salute. A ciò si aggiunga che a un certo punto la sua biografia si è incrociata (a Nashville, e dove se no?) con un altro di quegli artisti diventati ubiqui produttori, cioè Dan Auerbach dei Black Keys. Il risultato è questo brano che contiene qualche riflessione non casuale sul passare del tempo e un grande assolo di chitarra.

26 – The Gorillaz – Momentary Bliss (feat. slowthai and Slaves) (Song Machine, Season One: Strange Timez – I Gorillaz, lo sapete meglio di me, sono il progetto parallelo con cui il leader dei Blur, Damon Albarn, si diverte a giocare con l’elettronica. Non proprio il mio genere: ma qui compaiono un rapper inglese (che fantastica pronuncia, sembra già l’inizio di una rissa al pub!) e un duo punk, e il pezzo evolve di conseguenza, cambiando genere due o tre volte.

25 – Frazey Ford – Money Can’t Buy (U kin B the Sun) – Io la canadese Frazey Ford non la conoscevo e a stento conoscevo il suo vecchio gruppo, The Be Good Tanyas. Ma questa soul ballad rotola via con una fluidità meravigliosa: grande voce e un piano elettrico da brividi.

24 – The Allman Betts Band – Should We Ever Part (Bless Your Heart) – Devon Allman e Duane (Duane!) Betts sono i figli di Gregg Allman e Dickey Betts, rispettivamente cantante-organista e chitarrista della Allman Brothers Band. Chiariamoci subito: i loro papà restano inarrivabili, ma qui c’è una bella scarica di rock-blues sudista che non può che evocarci ricordi molto belli.

23 – Fleet Foxes – Can I Believe You (Shore) – Il problema dei Fleet Foxes, come di altre rivelazioni del nuovo millennio (Bon Iver su tutti), è di non aver saputo migliorare o anche solo ripetere il miracolo dei loro esordi: per questo, anche se per Uncut è il disco numero 2 dell’anno, a me pare che a Shore manchi qualcosa per il colpo del ko. Nondimeno, il brano è bellissimo e chi lo ascoltasse senza conoscere i Fleet Foxes potrebbe agevolmente cadere dalla sedia.

22 – Can’t Do Much – Waxahatchee (Saint Cloud) – Waxahatchee (dal nome di un lago vicino a casa dei suoi, nell’Alabama) è il veicolo musicale della cantautrice Katie Crutchfield che qui ci delizia con una bella ballata folk su cui c’è pochissimo da dire: basso, batteria, chitarra acustica, chitarra elettrica, una bella voce. Brava Katie, avanti così.

21 – At the Door – The Strokes (The New Abnormal) – Ma come? Gli Strokes non erano quei ragazzacci bene di New York che avevano riportato sulla scena chitarre taglienti e riff squadrati composti in ginocchio sotto un’icona di San Keith Richards? La prima reazione, di fronte a questi synth sparati in primo piano senza grazia, un po’ anni ’80 (ma molto alla moda) è quasi di fastidio. Poi però bisogna riconoscere che la cosa nel complesso ha un suo senso, un senso malinconico e notturno, a modo suo romantico.

20 – Katy J Pearson – Fix Me Up (Return) – Katy, quasi omonima della Katie che la precede, invece è di Bristol, è al suo primo album e normalmente si muove in territori più acustici e folk. Ma qui tira fuori un pezzo indie-pop con un super-ritornello che non smetteremmo mai di ascoltare.

19 – Drive-By Truckers – The New Ok (The New Ok) – I DBT sono probabilmente la cosa oggi più vicina alla grande tradizione del rock americano che trova in The Band il suo epicentro. Nel 2020 hanno pubblicato addirittura due album, ma se il primo – uscito a gennaio – era stato pensato nel 2019; questo è figlio legittimo di un anno di pandemia, di rabbia, di Trump, di scontri e di ingiustizie razziali. “The New Ok” è la nuova (odiosa) normalità, non diversa – credo – dal “The New Abnormal” degli Strokes.

18 – The Lost Brothers – Fugitive Moon (After the Fire After the Rain) – Chi diavolo sono i Lost Brothers? Sono due irlandesi, Mark McCausland e Oisin Leech, ed evidentemente non sono fratelli. Le loro straordinarie armonie vocali hanno evocato paragoni con Simon & Garfunkel e con gli Everly Brothers, e il loro ultimo disco è stato prodotto a New York da Tony Garnier (a lungo bassista di Bob Dylan). Il pezzo potrebbe essere una cover di Roy Orbison, tanto è dolce. Hanno inciso sette album, quindi in attesa dell’ottavo c’è parecchio da ascoltare.

17 – Seth Lakeman – Watch Out (A Pilgrim Tale) – Un concept album dedicato alla storia del Mayflower, la nave che nel 1620 condusse i Padri Pellegrini nel nuovo mondo. L’album è un po’ imprigionato dallo schema narrativo, ma questo primo brano – che descrive le funeste premonizioni di una nativa americana – ha una sua rustica bellezza, fatto com’è di pochi strumenti acustici e di una splendida seconda voce femminile.

16 – Cornershop – One Uncareful Lady Owner (England is a Garden) – Personalmente avevo lasciato gli anglo-indiani Cornershop al 1997, con il loro clamoroso singolo “Brimful of Ashan”, e me ne ero serenamente dimenticato. Ora tornano con un album colorato e divertente, che profuma da un lato di british invasion (echi di Beatles, di Yardbirds, un titolo che sembra preso dai Kinks), e dall’altro di spezie indiane: sitar, tablas e chissà quali altri strumentopoli misteriosi che compaiono qua e là nelle vostre cuffie. Alla lunga la formula può stancare, ma questo brano dovrebbe durare almeno il doppio!

15 – Margo Price – That’s How Rumors Get Started (That’s How Rumors Get Started) – Della pattuglia di brave cantautrici folk emerse negli ultimi anni, Margo Price è la mia preferita per la dolente verità delle sue storie, unita a una produzione musicale sempre attenta. Qui, poi, Margo decide di spezzarmi definitivamente il cuore e fa produrre l’album a quel genio di Sturgill Simpson, arruolando superstar come Benmont Tench all’organo e Pino Palladino al basso. E poi c’è lei. “Ecco come cominciano le voci”, canta. In questo caso non è una voce, Margo: ti amo, davvero.

14 – Bruce Springsteen – Song for Orphans (Letter to you) – Rieccolo, il Boss! Se l’anno scorso (cioè il 2019) ci aveva un po’ spiazzati con un album “western” (nel senso di Morricone), ora torna al suo stile “eastern” con un disco molto springsteeniano. Un muro di suoni (formato da piano, chitarre, armonica) e un’urgenza di dire tutto (frasi lunghissime, piene di assonanze e di personaggi, molto dylaniane) che riportano alle sue origini. Non stupisce: questo brano è del 1973 ed è un outtake di “Greetings from Asbury Park, NJ”. È lo Springsteen che più passa il tempo e più mi piace.

13 – Robert Vincent – Conundrum (In This Town You’re Owned) – Che bella scoperta (per me) questo Robert Vincent, nato nel 1976, cresciuto nella musicalissima città di Liverpool e capace di incrociare sensibilità pop molto inglesi con un retroterra assai americano. Questo disco, che davvero non ha un brano debole, è stato prodotto da Ethan Johns, uno che ha lavorato con Ryan Adams e Ray LaMontagne, e qualcosa vorrà dire.

12 – Low Cut Connie – Charyse (Private Lives) – I LCC sono di Filadelfia (come la mia squadra di basket preferita) e suonano un “heartland rock” fortemente indebitato con un signore del New Jersey di cui abbiamo recentemente parlato. Niente di nuovo, si potrebbe dire: ma con gusto, energia, onestà. Quindi non vi stupirete se un loro brano compariva nella playlist di Barack Obama (che li ha voluti incontrare), se Bob Dylan, Bruce Springsteen, Elton John e Nick Hornby ne parlano con trasporto. It’s only rock’n’roll, but we like it.

11 – Bright Eyes – Pan and Broom (Down in the Weeds, Where the World Once Was) – I Bright Eyes (che poi sono il principale veicolo musicale di Conor Oberst) sono stati una delle rivelazioni dell’indie-rock di inizio millennio, fatto di contaminazioni elettroniche-acustiche. Tornano dopo una lunga pausa con un album piacevole e qualche brano sopra la media. Se mai il termine “folktronica” ha avuto un senso, lo ha qui: il brano è tutto suonato con strumenti platealmente elettronici e campionati, eppure rimane una ballata folk, forse grazie alla voce vibrante di Conor.

10 – Songhoy Blues – Badala (Optimisme) – Entriamo nella Top Ten e lo facciamo con questi Led Zeppelin (la iniziale rullata di batteria in stile “caveman” è proprio una citazione puntuale di John Bonham) del Mali. Non so cosa dirvi: se riuscite a stare fermi, preoccupatevi molto perché potreste essere morti.

9 – Arbouretum – Buffeted by the Wind (Let It All In) – Guidati dal cantante-compositore Dave Heumann gli Arbouretum sono di Baltimora ma è evidente che nella loro dieta musicale a un certo punto il folk inglese dei Fairport Convention e dei Pentangle ha avuto un ruolo importante. In qualche momento dell’album la ricetta sembra un po’ pasticciata, ma questa ballatona merita cinque stelle.

8 – Jeff Tweedy – A Robin or a Wren (Love is the King) – A lungo leader dei Wilco e prima ancora degli Uncle Tupelo, Jeff Tweedy è una delle più importanti figure musicali degli ultimi 20 (se non 30) anni. Qui si presenta in veste solista con una specie di brano country fin troppo semplice, che però sembra filtrato con un’ironia quasi Beatlesiana (antica influenza di Jeff, peraltro) come se la canzone fosse bella in sé e al tempo stesso una citazione, un’ammiccamento a quel tipo di belle canzoni. Tweedy è accompagnato solo dai figli Spencer (batteria) e Sammy (armonie vocali), il che ce lo rende ancora più simpatico.

7 – Jonathan Wilson – 69 Corvette (Dixie Blur) – Anche Jonathan Wilson è diventato in pochi anni un gigante della scena musicale americana: oltre alla sua carriera solista, relativamente giovane, è diventato uno dei produttori più richiesti sulla scena (per il suo studio interamente costruito con vecchie apparecchiature analogiche c’è la lista d’attesa), collabora con tutti, è andato in tour con Roger Waters, il che significa che ha suonato le parti di David Gilmour. Insomma. Qui canta una romanticissima ballata che parla di viaggi in auto con i suoi genitori e di foto fatte con la Polaroid, con un sottofondo di piano, chitarra e violino da spezzare il cuore.

6 – Chris Stapleton – Nashville, TN (Starting Over) – Sembra impossibile scrivere qualcosa di nuovo sul tema “Ti amo ma devo andare”, molto frequentato dal blues e dal folk fin dalla notte dei tempi. E invece Chris Stapleton ci riesce, rivolgendosi non a una persona ma a una città, che “gli ha insegnato a scrivere le canzoni, è stata la sua sola amica, lo ha accolto quando era disperato”. Una canzone d’amore impareggiabile, impreziosita dalla seconda voce della moglie di Chris, Morgane. Forse il mio album dell’anno.

5 – Bonnie “Prince” Billy – Coral and Tar (Hello Sorrow / Hello Joy) – Del “bel principe”, vero nome Will Oldham, non so più cosa dire. Qualunque cosa faccia a me piace. Se facesse un album di cover di Gigi d’Alessio (e non è escluso) mi piacerebbe.

4 – Michael Stipe & Big Red Machine – No Time for Love (single) – Quando abbiamo visto il video di Michael Stipe che in piena pandemia cantava nella sua cucina questo brano co-composto con Aaron Dessner abbiamo (almeno, io ho) pensato che il 2020, la pandemia, l’isolamento forzato avessero trovato la loro colonna sonora definitiva. Per certi versi era meglio allora, quando eravamo spaventati e speranzosi, e non esperti virologi e litigiosi.

3 – Bob Dylan – Goodbye Jimmy Reed (Rough and Rowdy Ways) – Eccolo, il Grande Capo di tutta la musica mondiale di ora e di sempre, l’uomo che “contiene moltitudini”, di cui ho scritto e scriverò finché avrò due dita e una tastiera. Nel 2020 ha pubblicato un album vasto e omerico, pieno di citazioni, scaturito da un’era non precisata, collocabile fra l’Antico Testamento e ieri. Qui canta un vecchio blues dedicato a un vecchio bluesman e va diretto all’origine di tutto.

2 – The Cadillac Three – Dirt Road Night (COUNTRY FUZZ) – I Cadillac Three sono un gruppo di rock sudista originario di Nashville (ancora!) e il loro secondo album è sanguigno e divertente. In questo brano, però, fondono il loro linguaggio con un suono più moderno e un cantato che a tratti è quasi rap, dimostrandosi in questo veri discepoli degli ZZ Top che negli anni ’80 non hanno avuto paura di sporcare il loro purismo sudista con l’elettronica del tempo. Per me ipnotico, lo ascolterei di continuo.

![Fontaines D.C. – A Hero's Death – Vinyl (Blue Stormy, LP, Album, Limited Edition), 2020 [r15684683] | Discogs](https://i.discogs.com/GLAGd93emM7mafiVi5mzkQ3kti35O-f93RK_09pjKAI/rs:fit/g:sm/q:90/h:600/w:591/czM6Ly9kaXNjb2dz/LWRhdGFiYXNlLWlt/YWdlcy9SLTE1Njg0/NjgzLTE1OTU4NzEx/MTUtNDA2MC5qcGVn.jpeg)

1 – Fontaine D.C. – Oh Such a Spring (A Hero’s Death) – Se questo gruppo di Dublino era stato una delle sorprese del 2019, con il loro suono sgraziato e monocorde eppure affascinante, reminiscente di Clash e Pogues e Joy Division, LA vera sorpresa del 2020 per me è ritrovare Grain Chatten e compagni che dai loro mid-tempo scorbutici traslocano nel difficile territorio della ballata lenta, quasi vincendo una ritrosia che vietava loro di essere troppo romantici: e lo fanno con risultati di una delicatezza e di una poesia al di sopra di ogni ragionevole aspettativa. Naturalmente la primavera di cui parlano i Fontaines non è la prossima (troppo facile), ma una che è passata e che non tornerà più: “I wish I could go back to spring again”. Altrimenti non sarebbero loro.