«La differenza fra me e un folksinger?», disse una volta Billy Bragg. «Un folksinger quando sale sul palco pensa di essere James Taylor. Io penso di essere i Clash». È una delle punchline migliori della storia del rock, così British e deliziosamente assurda, che al tempo stesso contiene una grande verità. Tutti, un giorno, abbiamo voluto essere “i Clash”: non Joe Strummer (sì, anche lui), ma proprio i Clash.

Perché i Clash, soprattutto questi Clash di cui stiamo per parlare, prima che un gruppo sono una attitude, uno stile ribelle e aristocratico insieme; leggete gli articoli sulla loro leggendaria tenure di 17 date al Bond International Casino di New York nel 1981, quando ricevevano al bar di fronte l’aristocrazia rock di NY e dintorni – non solo musicisti e DJ, ma anche Martin Scorsese e Robert De Niro (da cui il cameo in “King of comedy”) – un po’ come un imperatore del Sacro Romano Impero in viaggio attraverso l’Italia si impossessava materialmente delle città dei suoi feudatari e le trasformava in una corte devota e compiaciuta, intenta ugualmente a far festa, a scambiarsi suggerimenti diplomatici e a gettare le basi per nuove alleanze.

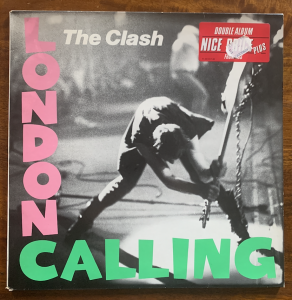

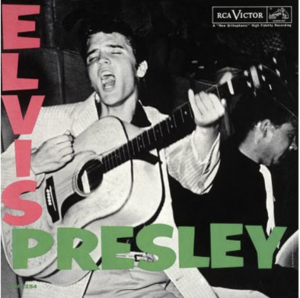

Saltati a piè pari per motivi di età e di attitude (mia, questa volta: musicalmente sono un cauto riformista, lo avrete capito) i Clash dell’epoca punk, ho sbattuto senza pregiudizi nei Clash adulti: quelli che iniziavano a studiare, a sprovincializzarsi (“Brixton è bella ma non ci vivrei”), a capire che tutto viene dal blues, che tutto è già stato detto, che tutto si può dire nuovamente, certo, a patto di conoscere la storia, a partire dalla splendida copertina che è al tempo stesso la foto più punk del mondo e la citazione dichiarata di un disco di Elvis Presley. Un po’ come avrebbero fatto dieci anni dopo gli U2, con i loro album “americani” di cui – chissà – magari un giorno parleremo qui.

Ma torniamo al disco. Cosa devo aver pensato, ascoltandolo per la prima volta?

A sorpresa, “London Calling” (inteso come brano) è un meraviglioso pezzo rock che non richiedeva particolari competenze o militanze per essere compreso; è tutto lì, chiaro anche a un non iniziato: la chitarra che affetta gli accordi (Mi minore, Do, Re, chop chop), il basso di Paul Simonon che fa quella scivolata dal Si al Mi, e poi il ritmo serrato, il testo affascinante e misterioso, le voci volutamente sgraziate eppure in fondo ragionevoli quando sulle parole “London calling” azzardano un’armonia come avrebbe fatto qualsiasi gruppo rock, addirittura un assolo di chitarra.

Insomma, se fino a quel momento avevo immaginato il punk come un clangore amorfo e crudele che non mi riguardava (anzi), intenzionato più a demolire l’esistente (un esistente che per quel che ne sapevo a me andava benissimo) che a costruire qualcosa di nuovo, ora ero pronto a ricredermi. Se questo era il punk (non lo era, era già qualcos’altro, ma ok), non mi faceva paura. E a fugare i dubbi arrivava subito dopo “Brand New Cadillac”, cover di un brano dell’oscuro ma seminale rocker Vince Taylor: il più tradizionale dei giri di blues, la musica che iniziavo ad amare. A dispetto delle mie preoccupazioni, non vedevo controindicazioni: ero pronto a scendere in campo con la bandiera dei Clash senza sentirmi in conflitto con tutto quello che avevo ascoltato fino a quel momento.

Il resto dell’album non poteva che confermarmi nella mia nuova convinzione: ogni brano era diverso dal precedente, c’era ancora la convulsione del punk, c’era il reaggae di “Revolution Rock”, c’era persino il quasi pop di “Lost in the Supermarket”, lo standard blues di “Stagger Lee” che confluiva dolcemente nello ska di “Wrong’em Boyo”. E c’era – a sorpresa – il mio pezzo preferito di tutto l’album che, per paradosso, non compare sulla lista dei brani, “Train in Vain”, un meraviglioso riff rock che già dal titolo richiama i Rolling Stones più ispirati se non addirittura direttamente il padre del blues, Robert Johnson: la sua “Love in vain” inizia parlando di treni e stazioni, e nulla in questo gioco di richiami e citazioni sembra casuale.

E poi i testi pieni di rabbia, di ribellione, di rifiuto della società dei consumi, di sacrosante richieste di giustizia, che si trattasse della guerra civile spagnola o dei ghetti inglesi, non potevano non corrispondere alle sane e confuse aspirazioni di un quindicenne liceale, naturalmente e sanamente progressista, del 1980 (chi lo avrebbe detto che molti anni dopo, all’ennesimo salvataggio con denaro pubblico di Alitalia, quel quindicenne avrebbe invocato fra le lacrime il perdono di Margaret Thatcher?).

“London Calling”, insomma (qui di nuovo inteso come album), è il capolavoro insuperato dei Clash, in equilibrio fra l’anima punk inglese e quella terzomondista di “Sandinista” e di “Combat Rock”, il terzo di cinque, lo spartiacque perfetto. Potremmo dire, metaforicamente, che “London Calling” è il disco americano dei Clash, non perché sia stato composto o prodotto in America ma perché l’America lo ha certamente influenzato. L’America che è la terra in cui, malgrado tutto, tutte le contraddizioni si fondono, specie quelle musicali: in fondo che cos’è il blues se non l’incontro fra il folk inglese, con il suo giro armonico prima-quarta-quinta, con i ritmi africani? E i Clash di quegli anni, che stavano ampliando il loro vocabolario con dosi massicce di blues e soul, che ascoltavano Bo Diddley, lo sapevano bene.

Ma “London Calling”è un album di frontiera anche in senso temporale: uscito nel dicembre del 1979 in Inghilterra (e quindi sta qui, nel 1979) e nel gennaio 1980 negli Stati Uniti, è ancora una volta il punto di congiunzione di due mondi e due epoche: i lunghissimi e pesanti anni ’70, in cui avevamo visto il rock diventare adulto e a tratti anche vecchio e rifarsi giovane tramite la rivoluzione punk, e i brevi anni ’80, superficiali e nervosi, così ostentati da avere poi bisogno di un’altra rivoluzione, quella del grunge, per emendare l’eccesso di elettronica e di pettinature insulse. A cavallo dei due decenni, “l’un contro l’altro armato”, questo immenso album doppio (un doppio: la cosa meno punk del mondo, roba da progressive, se non fosse che sarebbe stato seguito da un triplo, proprio in stile Yes!) senza confini, senza regole, senza generi, senza tempo.

Per questo, sì, ha ragione Billy Bragg: c’è un periodo della vita in cui, prima di mettere la testa a posto, vorremmo essere i Clash, sia che abbiamo un gruppetto rock e una chitarra elettrica per affettare gli accordi (come nel caso mio e di migliaia di altri), sia che non li abbiamo: tutti i Clash, non uno solo. E, in particolare, quelli di “London Calling”, capaci di unire cinismo e romanticismo, rabbia e melodia, tradizione e iconoclastia, rock and roll.