Ri-scusate il ritardo. Ad aprile del 2022 avevo pubblicato la classifica dei miei brani preferiti del 2020, profetizzando con facilità che per l’anno successivo avrei fatto peggio: infatti le cose sono così degenerate che a un certo punto ho deciso di abbandonare.

Ma perché, poi, mi sono detto? Quale scadenza dovrei rispettare? E, soprattutto, perché rinunciare a celebrare tanta bella musica, tanti brani che mi sono piaciuti e che hanno accompagnato i miei anni (post)pandemici? Quindi ho rimesso in moto la macchina: ecco qui la mia classifica del 2021.

Ancora una volta ho raccolto le indicazioni di amici appassionati e riviste specializzate, ho messo tutto nel frullatore (94 album, 1.109 brani). Ancora una volta, nel doloroso sforzo di selezionare, mi sono fermato a 36 brani, ho pensato che anche l’anno scorso (cioè il 2020, nel mio universo parallelo) era andata così e mi sono detto che deve esserci un significato. Trentasei canzoni, tre al mese, in ordine di gradimento inverso, dall’ultima alla prima, sapendo benissimo che la sequenza conta quello che conta (cioè poco), che i brani scelti mi sono tutti piaciuti molto, che inevitabilmente ne sono rimasti fuori di altrettanto belli.

E poi? Vi posso anticipare che sono a buon punto con l’ascolto del 2022 e che ho già selezionato i brani del 2023. Un giorno ricongiungerò il mio calendario immaginario con quello reale. Quel giorno non è domani, come dice Abraracourcix nostro capo.

Di seguito le descrizioni, brano per brano.

36 – The War On Drugs – Living Proof (I Don’t Live Here Anymore)

Le canzoni degli americani (di Philadelphia) War On Drugs a me sembrano sempre scritte, o pensate, o ambientate di notte. Non fa eccezione questa “Living Proof”, con quei tre accordi di piano che – dopo un inizio di chitarra acustica molto dylaniano sembrano echeggiare in uno spazio vuoto, deserto, come del resto il titolo dell’album, bellissimo, sembra suggerire. La canzone procede per accumulazione, senza mai sfociare in un ritornello, fino all’ultima strofa che potrebbe assomigliare a un ritornello ma non lo è perché non “ritorna”: il brano è finito.

35 – The Hold Steady – Riptown (Open Door Policy)

Gli Hold Steady sono di Minneapolis e nella mia testa sono fratelli dei War on Drugs, tanto che gli anni passano ma io ancora li sovrappongo un po’. Anche loro pescano parecchio dal rock classico ma con una vena malinconica e contemporanea (entrambi i gruppi sono nati intorno alla metà degli anni 2000). Qui l’ispirazione è chiaramente il primissimo Springsteen, quello delle storie di periferia di “Greetings From Asbury Park” o di “The Wild the Innocent & the E-Street Shuffle”, sia per il testo pieno di parole e di personaggi, sia per il suono pieno di strumenti in cui nel finale compaiono anche i fiati. La voce ruvida di Craig Finn completa l’opera.

34 – Steven Wilson – 12 THINGS I FORGOT (THE FUTURE BITES)

Steven Wilson era il leader dei Porcupine Tree, un gruppo degli ‘anni ’90 di cui non so quasi nulla. Qui si presenta in veste solista con un pezzo pop-rock dalla produzione perfetta (sentite come suona: al confronto il brano precedente sembra registrato nel mio garage) che sembra un po’ una hit radiofonica dei tardi anni ’70 – dei Fleetwood Mac, tipo – e che non a caso (credo) cita nota per nota una sequenza di accordi di I Want You di Peter Frampton. Il risultato – magari dalla descrizione non si direbbe – è qualcosa di più di un esercizio di stile freddo ed elegante: è una bella canzone.

33 – Silver Synthetic – Unchain Your Heart (Silver Synthetic)

Chi sono questi Silver Synthetic? Sono giovani (primo album), di New Orleans, e suonano una specie di country-rock piacevole e melodico, con belle armonie vocali, che potrebbe venire anche lui – pur con tutt’altre intenzioni – dagli anni ’70. Da seguire.

32 – Rodney Crowell – Triage (Triage)

Rodney Crowell, invece, è veramente un artista country in giro dagli anni ’70. Come da noi, anche in America triage indica il criterio con cui vengono assegnate le priorità in ambito medico. Il titolo non è scelto a caso: nel 2017 a Crowell è stata diagnosticata una malattia grave; nel 2020 a complicare la situazione è arrivato il Covid. Non stupisce, quindi, il linguaggio ospedaliero scelto da questo artista per stilare una sorta di bilancio, in realtà più esistenziale che medico: “Penso di sapere che cosa sia l’amore: perdòno, tanto per cominciare”. Ben detto, Rodney. E in bocca al lupo per la salute.

31 – John Murry – Perfume & Decay (The Stars Are God’s Bullet Holes.)

Secondo John Murry, invece, l’amore “è un’onda di violento furto, l’amore è una bugia che abbiamo creato noi”. Murry è un cantante-chitarrista di Tupelo, Mississippi. La sua musica assomiglia a molte cose e a nessuna, canta quasi controvoglia, con voce monocorde, cui si sovrappone a sorpresa una bellissima seconda voce femminile. Tutto in questo brano sembra improntato a cinismo, a distacco, a disillusione. E tutto sembra volerci dire, fra le righe, che in realtà non c’è peggior romantico di chi si atteggia a cinico. E l’ultima frase della canzone (“Non vedo una ragione per scrivere una riga in più su di te”) conferma questa meravigliosa, umanissima ambiguità.

30 – Robert Finley – I Can Feel Your Pain (The Sharecropper Son)

Il figlio del mezzadro (come da titolo dell’album) è un cantante-chitarrista nato in Louisiana nel 1954. Nella vita si è dedicato alla musica a fasi alterne, talvolta tornando a lavori più umili ma più sicuri. Poi, negli ultimi anni, le cose si sono messe un po’ meglio e a un certo punto ha incrociato – indovinate chi – proprio lui, Dan Auerbach, l’ubiquo musicista-produttore che mette la firma in un centinaio di album all’anno. Meglio per tutti: per Robert, per Dan e per noi che abbiamo l’occasione di ascoltare questa splendida soul ballad, arrangiata come si deve e cantata con una voce che quando scivola in falsetto ci porta a spasso per i decenni sul più confortevole dei rollercoaster.

29 – Paul Weller – Failed (Fat Pop)

E a proposito di soul, ecco uno che – anche se è nato nel Surrey, Inghilterra – la sa lunga. Il “Modfather” arriva in questa classifica con un bel pezzo, breve, veloce e incisivo, spinto da un basso poderoso, nel quale ci dice sostanzialmente che in tutta una serie di cose che ha fatto “I failed”, ha fallito. È una mia impressione, o è un periodo in cui la musica ci offre dei bilanci sulla vita sinceri e sofferti?

28 – Curtis Harding – Forever More (If Words Were Flowers)

Qui non ci sono grandi bilanci esistenziali da fare. Siamo alle prese con una bella canzone d’amore: e dal momento che la voce narrante usa sia la seconda che la terza persona, una “tu” e una “lei”, sospetto che ci siano di mezzo anche tradimento, forse pentimento, forse non troppo sentito, ma chi siamo noi per giudicare? Il punto, qui, è la voce di Curtis (che nome, eh?) Harding, un cantante americano a cui piace mischiare i generi. Qui è nella sua versione più soul – con tanto di assolo di tromba, deliziosamente anacronistico e notturno – e quando la voce sale in falsetto (come Robert Finley, poco fa) i ragionamenti lasciano spazio all’emozione, forever more.

27 – Valerie June – Why The Bright Stars Glow (The Moon And Stars: Prescriptions For Dreamers)

Tornano le stelle, quelle che per John Murry erano “i buchi delle pallottole di Dio”, qui in una versione più romantica. L’album di Valerie June, pur pompatissimo dalla critica unanime, a me non ha convinto del tutto: ma questo brano, perfettamente in equilibrio fra pop e soul, orecchiabile e mai banale, veleggia leggero, grazie alla voce calda di Valerie e a un arrangiamento semplicissimo (basso, batteria, piano e poco altro) che le lascia campo libero, e si potrebbe ascoltare all’infinito.

26 – Mdou Moctar – Afrique Victime (Afrique Victime)

Anche l’anno scorso, cioè nel 2020 beninteso, avevamo un po’ Africa nelle persone dei Songhoy Blues, quartetto quasi hard rock proveniente dal Mali. Mdou Moctar è un Touareg, viene dal Niger e anche a lui piace combinare il suono della sua chitarra elettrica (e della strumentazione rock occidentale) con ritmi e atmosfere autoctone e testi in un francese molto semplice che quasi li capisco anch’io. È un genere che credo debba la sua esistenza ai Tinariwen e al quale è impossibile non volere bene, per quel senso di orgoglio e fragilità che proviene da popoli che si sono quasi sempre trovati dal lato più scomodo della storia e della geografia.

25 – Weezer – All My Favourite Songs (Ok Human)

I Weezer, impenitenti giocolieri del pop-punk, tornano con un album il cui stesso titolo è una citazione (o una garbata pernacchia?) del monumentale e sacro “Ok Computer” dei Radiohead (tra l’altro: vedi il vantaggio di recensire nel 2025 un disco del 2021? Capisci che il titolo sintetizza alla perfezione il dibattito sull’AI degli ultimi giorni, letteralmente, perché gli artisti sentono le cose prima di saperle). I Weezer provengono dagli anni ’90 e ne rappresentano il lato californiano e sfrontato, pur essendo tutt’altro che degli sprovveduti dal punto di vista culturale. Il brano è davvero beatlesiano per la costruzione e gli arrangiamenti vocali, ma anche per il testo fintamente naif: gli archi sono solo il colpo di grazia.

24 – Lukas Nelson & The Promise of Real – Leave ‘em Behind (A Few Stars Apart)

Come Jakob Dylan, Lukas Nelson non sarà mai gigantesco come il suo papà, ma intanto si sta costruendo una rispettabilissima carriera da rocker americano senza tempo. Il suo/loro successo, paradossalmente, si deve a un altro patriarca del genere, Neil Young, che ingaggiò la band dei giovani Nelson per un album e relativo tour. E questo brano, guarda caso, si apre con un’esplicita citazione a “Old Man. Ma Lukas non si limita a celebrare la grande tradizione del folk-rock: il breve, calligrafico assolo, poche note ben scandite, cariche di riverbero, fa pensare più all’estrema compostezza di un David Gilmour che alla torrenziale irruenza di zio Neil.

23 – Steve Gunn – Circuit Rider (Other You)

Steve Gunn è un chitarrista di Brooklyn, noto nell’ambiente come uno sperimentatore cólto e un virtuoso, più spesso ingaggiato da altri musicisti come hired gun(n) che attivo in prima persona. Poi, come spesso accade, ci si stanca di dover sfuggire a tutti i costi i luoghi comuni, ci si rilassa un po’ e si scrive una manciata di perfetti brani pop (che, come tutti i perfetti brani pop, hanno sempre qualcosa di beatlesiano, in modo più o meno dichiarato). Ecco: questa Circuit Rider è il caso in questione. Una canzone mid-tempo, con una strofa divisa in due parti e un ritornello. Niente di meno sperimentale, niente di più riuscito.

22 – James McMurtry – The Horses and the Hounds (The Horses and the Hounds)

Anche qui, come nel caso di Lukas Nelson, siamo in presenza di un figlio d’arte, e che arte. James McMurtry è infatti il figlio di Larry McMurtry, uno scrittore la cui rilevanza nella cultura americana è difficilmente spiegabile a parole: il solo ciclo di “Lonesome Dove”, un monumentale western della decadenza, con i suoi sequel e i suoi prequel, occupa un ripiano importante dell’epica americana del ‘900. Come che sia, il buon James qui sembra il protagonista di un romanzo paterno: schivo e selvaggio, non risponde alle chiamate, lascia che la donna amata se ne vada con “un clown ricoperto di glassa” e torna al suo mondo di cavalli e di cani, con la spigolosità e l’orgoglio di un vero cowboy.

21 – My Morning Jacket – Never in the Real World (My Morning Jacket)

Mai nel mondo reale, mai alla luce del giorno, solo di notte, solo nel buio, solo in trance, “stumbling when I dance”. Quasi un rito voodoo che celebra il culto della notte e dei suoi angoli più magici rispetto al “mondo reale”. I MMJ, guidati da Jim James, sono uno di quei solidi gruppi di rock americano che in questo millennio si sono costruiti una robusta reputazione con una musica che raccoglie stimoli dal folk, dal country, dal blues, dalla psichedelia, muovendosi nell’alveo di quei grandi antenati chiamati The Band, senza dire niente di particolarmente nuovo, ma risultando sempre genuini e onesti.

20 – Hiss Golden Messenger – Hardlytown (Quietly Blowing It)

Gli Hiss Golden Messenger sono un gruppo guidato da M.C. Taylor che mischia rock, folk e pop. Questa “Hardlytown” – la città della durezza, della difficoltà? – sembra essere una metafora della vita: e Taylor ripete spesso la frase “people get ready”, citando (volutamente, credo) il monumentale brano di Curtis Mayfield, ma con un’intonazione più amara. Del resto da quel 1965 sono passati quasi sessant’anni e un po’ di disillusione ci sta: e così ogni strofa contiene un’esortazione a farsi valere e al contempo il suo contrario, in un’alternanza continua di speranza e di delusione che lascia più dubbi che certezze.

19 – The Felice Brothers – We Shall Live Again (From Dreams to Dust)

I Felice Brothers sono un gruppo abbastanza unico nella scena della cosiddetta Americana. Figli legittimi (forse i più legittimi, per attitude) anch’essi della Band, anche se assai meno virtuosi musicalmente, uniscono un aspetto da contadini poveri delle Catskill Mountains (da dove in effetti provengono) con una sensibilità artistica fuori dal tempo, che potrebbe venire dagli anni della Grande Depressione così come da domani. Questa torrenziale “We Shall Live Again” (oltre otto minuti) è al tempo stesso un inno potente alla vita e una constatazione del fatto che la vita è difficile, senza che le due cose siano in contrasto. L’ultima strofa mette i brividi per il coraggio con cui guarda nella condizione umana: “Questo mondo è nostro, con tutte le stelle / è la glassa sulla torta della morte / e l’unica parola che rima è “respiro” (death/breath)/Noi vivremo ancora”. Poco da aggiungere.

18 – Billie Eilish – Getting Older (Happier than Ever)

Se anche Billie Eilish (classe 2001) inizia a sentire i primi segni della vecchiaia, siamo a posto. Ma in realtà questo brano – che purtroppo non ha la “botta” di “Bad Guy” che aveva fatto innamorare anche noi anziani rocker analogici – è una riflessione acuta più sulla fama che sulla vecchiaia in senso proprio. Il tutto accompagnato da un synth che pare essere suonato con un dito solo e produce uno “staccato” di note basse e poco altro, in un minimalismo elegante che lascia in primo piano la voce quasi svogliata di Billie.

17 – Brandi Carlile – You and Me On The Rock (In These Silent Days)

Brandi Carlile è nata nel 1981, ma i suoi riferimenti musicali sono Joni Mitchell ed Elton John, con i quali ha anche collaborato. Nel 2018 è stata candidata a sei Grammy e ne ha portati a casa la metà: insomma, una ragazza di talento. Qui il brano si apre con un riff di chitarra acustica che sa di anni ’70, di Stephen Stills, di Cat Stevens, di Laurel Canyon e prosegue con un arrangiamento semplice ma perfetto e una voce che in ogni momento dà l’idea di avere tutto sotto controllo e di poter fare quello che vuole.

16 – The Pink Stones – Love me hardly (Introducing…The Pink Stones)

Un gruppo di “cosmic country” appena nato (nel 2020), devoto a Gram Parsons e proveniente da Athens, Georgia, la città dei REM. Se non bastasse, sono guidati da un cantante-chitarrista che si chiama Hunter Pinkston, un nome che sembra uscito da un romanzo di Mark Twain. Il brano ha un bel suono pieno, introdotto da basso e piano elettrico, cui si aggiungono la batteria, le chitarre, la steel guitar e l’Hammond nel ritornello: insomma, una strumentazione che più Americana non si può.

15 – Bobby Gillespie & Jehnny Beth – Stones of Silence (Utopian Ashes)

Dove era finito Bobbie Gillespie, il leader degli scozzesi Primal Scream? Confesso di non averne idea. Fatto sta che ora si ripresenta con un nuovo album, in coppia con Jehnny Beth, già leader dei Savages, artista multidisciplinare, nata Camille Berthomier in Francia. Il risultato è un bell’album di pop sofisticato, volutamente senza tempo. Questo brano, non a caso, gira su un riff di piano elettrico e basso che ricorda la celeberrima “Venus” degli Shocking Blue e che potrebbe (forse vorrebbe) provenire dalle profondità degli anni ’60.

14 – Aimee Mann – Burn it Out (Queens of the Summer Hotel)

Dovrò dirvi, non senza orgoglio, che io Aimee Mann l’ho intervistata tanti anni fa, in occasione dell’uscita di “I’m with stupid” e che da allora ho per la bionda cantautrice della Virginia un occhio di riguardo, un “soft spot”. Non che la sua produzione ne abbia mai avuto bisogno: brani mai banali e una voce inconfondibile, seria e dolce insieme. Queens of the Summer Hotel nasceva per una pièce teatrale che non è mai stata allestita causa Covid-19, ed è stato riconvertito in album: il risultato non fa una piega e questa ballata su un tempo dispari fila via che è un piacere in meno di tre minuti, accompagnata da pochi strumenti acustici e una spruzzata di archi.

13 – Billy F Gibbons – Vagabond Man (Hardware)

È vero, abbiamo sentito così tanti assoli di chitarra nella nostra vita di appassionati di musica, che deve esserci una buona ragione per sentirne un altro. Qui la buona ragione si chiama Billy Gibbons, il barbuto chitarrista che con gli ZZ Top ha inventato un genere e poi ha cavalcato le epoche, riuscendo ad avere ragione persino dei plasticosi anni ’80, dominati con quella scatola di hit che era Eliminator. Ora il vecchio Billy si presenta con un disco solista che – guarda caso – in copertina mostra la stessa auto “hot rod” di Eliminator e che sciorina l’intero repertorio di Gibbons: rock, blues, boogie e dintorni. Vagabond Man è una bella ballatona che, se fossi onnipotente, gli farei eseguire dal vivo insieme a Warren Haynes in una versione di otto minuti.

12 – Greta Van Fleet – Heat Above (The Battle at Garden’s Gate)

I Greta Van Fleet sono un gruppo di ex-ragazzini del Michigan – i tre fratelli Kizka e un paio di batteristi che si sono alternati – divenuti famosi per Highway Tune, un brano originale in cui assomigliano ai Led Zeppelin in modo impressionante. Ora ci riprovano con un brano che vira decisamente verso il progressive e in particolare verso gli Yes: riff pieni di strumenti, poi improvvisamente una chitarra acustica da sola, e la voce di Joshua Kiszka che diventa quella di Jon Anderson, dimostrando una plasticità rara. Ora: il brano è anche bello e io lo metto volentieri nella mia playlist. Però, ragazzi Kizka, è venuto il momento – con i dannatissimi mezzi che avete – di produrre qualcosa che “non faccia pensare a”. Con affetto, lo zio Luca.

11 – Dirty Honey – Another Last Time (Dirty Honey)

I Dirty Honey, da Los Angeles, non sono citazionisti al livello maniacale dei loro predecessori Greta Van Fleet, ma certo il loro debito nei confronti dei grandi del rock di almeno tre ondate precedenti non è un segreto. Se certamente i Led Zeppelin (il nome stesso della band sarebbe una citazione degli Honeydrippers) e gli Aerosmith sono presenti nei loro quaderni degli appunti, sono i relativamente recenti Black Crowes a costituire la stella polare. Lo si sente chiaramente in questo brano costruito, quasi cesellato, con grande cura: intro di chitarra, solo, strofa, bridge, ritornello, special, un paio di cambi di tonalità, tutto eseguito alla perfezione. Per questo stanno qui all’undicesimo posto. Anche a loro, però, la stessa raccomandazione di cui sopra: perché i Black Crowes esistono già.

10 – Hayes Carll – You Get It All (You Get It All)

Entriamo nella top ten, e lo facciamo con un brano di Hayes Carll, un cantautore texano in circolazione dai primi anni duemila. La sua You Get It All è una dichiarazione di umana imperfezione ricca di calore e di empatia. Il senso è: “Se prendi me, ti prendi tutti i pregi e soprattutto tutti i difetti”. Come gli stivali da cowboy abbandonati nell’ingresso e le vecchie cassette di Guy Clark. Il brano è un elenco infinito di caratteristiche comprese nel pacco, alcune fastidiose, altre super-romantiche, come “le mie canzoni d’amore d’ora in poi”. La voce di Hayes è sincera, virile e fragile al tempo stesso: “Le mie colpe, le mie ferite, qualche volta la mia buona stella”. Io di stelle ne metto cinque.

9 – Smith & Burrows – Parliament Hill (Only Smith & Burrows Is Good Enough)

Tom Smith e Andy Burrows sono due musicisti inglesi noti (non a me, fino ad ora) per i loro trascorsi rispettivamente negli Editors e nei Razorlight. Già nel 2011 avevano unito le forze una prima volta per un album di Natale (!) che evidentemente sarà da recuperare a tempo debito. Ora tornano a collaborare con un disco non stagionale: questa Parliament Hill, omaggio a un punto particolarmente panoramico di Londra, è un gioiellino un po’ soul, un po’ pop, con una base un po’ anni ’80, ma soprattutto molto inglese.

8 – Big Red Machine – Phoenix (feat. Fleet Foxes & Anaïs Mitchell) (How Long Do You Think It’s Gonna Last?)

I Big Red Machine sono un progetto musicale fondato da Justin Vernon (cioè Bon Iver) e Aaron Dessner, dei The National. A loro si deve, fra l’altro, No Time For Love Like Now, il singolo cantato da Michael Stipe dei REM che meglio di tutti rappresenta il clima isolato e desolato del 2020 e della pandemia di Covid-19. Amanti delle collaborazioni di altissimo livello, i due tornano con un intero album e in particolare con un brano che vede la partecipazione dei Fleet Foxes: ed è proprio la voce inconfondibile di Robin Pecknold ad hackerare questo brano, trasformandolo in un brano de facto dei Fleet Foxes, con un feat di Bon Iver. E qui c’è poco da fare: se metti intorno a un microfono due fra le migliori voci del terzo millennio (almeno per ora) il risultato è assicurato.

7 – Lana Del Rey – Dark But Just A Game (Chemtrails Over the Country Club)

Ho scoperto Lana Del Rey, e me ne sono perdutamente innamorato, con il suo Norman Fucking Rockwell del 2019 e le sue atmosfere notturne, malinconiche, cinematografiche, costruite come il personaggio stesso di LDR (che infatti si chiama Elizabeth Grant), terribilmente evocative. Questo Chemtrails Over The Country Club (non male “le scie chimiche sopra il country club”, sintesi efficace dell’America più complottista) non ha la forza e la qualità dei brani del predecessore, e tuttavia contiene diversi momenti particolarmente felici (o infelici, a seconda dei punti di vista). Questa Dark But Just A Game si apre su un arpeggio di chitarra elettrica molto ovattata, su cui arriva una ritmica drum’n’bass e poi un ritornello da pop anni ’70. Ma è la voce di Lana, sussurrata nel microfono, a conferire al tutto il tono di una confessione intima, privata, quasi che la storia la stesse raccontando solo a me.

6 – Alison Krauss & Robert Plant – Go Your Way (Raise The Roof)

Delle grandi rockstar della golden era, Robert Plant è quello che ha trovato il modo migliore per invecchiare. Invece di cedere alla tentazione di replicare una stanca recita muscolare, ha cambiato genere, ha mischiato le coste dell’Atlantico, ha rivisto frequentazioni e ambizioni. Il suo sodalizio con la cantante e violinista bluegrass Alison Krauss, giunto al secondo album, lo ha sottratto all’imitazione di sé stesso (quella lasciamola fare ai Greta Van Fleet) e gli ha aperto un nuovo territorio all’insegna del folk americano, che poi spesso è anche britannico. Qui i due (ma Alison resta nelle retrovie e compare con una seconda voce molto leggera solo nei ritornelli) interpretano proprio un brano della folksinger inglese Anne Briggs, a dimostrazione che tutte le tradizioni sono collegate e che – in effetti – già Led Zeppelin III era un album folk.

5 – The Reds, Pinks and Purples – I Hope I Never Fall in Love (Uncommon Weather)

The Reds, Pinks and Purples (un nome non facilissimo da ricordare, vuoi per la non intuitiva successione dei colori, vuoi per la contemporanea esistenza dei Pink Stones) sono un gruppo californiano guidato da Glenn Donaldson, un veterano della scena indie americana. Per loro si è parlato (non a torto) di jangle-pop: la sostanza è che il gruppo produce brani suadenti, carezzevoli, dalle melodie né cervellotiche né scontate (belle, insomma), attraversati da un’atmosfera di malinconia e di rimpianto, come i titoli stessi delle canzoni e degli album lasciano intendere; e che la voce di Donaldson, spesso sforzata verso le note alte e (apparentemente) sul punto di spezzarsi conferisce loro una fragilità irresistibile e molto contemporanea.

4 – The Coral – Vacancy (Coral Island)

Anche i Coral, inglesi che più inglesi non si può, hanno un certo gusto per la nostalgia. Sono in circolazione dall’inizio del millennio e coltivano anch’essi un genere che guarda al passato sia nella musica (mod, folk, pop inglese e tanti altri ingredienti che affiorano qua e là) che nei testi; ma lo fanno con un atteggiamento inequivocabilmente presente, miscelando il tutto in modo originale. L’album Coral Island, in particolare, è una sorta di omaggio a lontane vacanze al mare sulla costa inglese, in una località un tempo popolare che nel tempo ha perso fascino, la cui solitudine tutti possiamo immaginare anche senza esserci stati. Il riff di organo che introduce le strofe tiene insieme lo sguardo malinconico e un po’ ironico: vacancy, cioè “c’è posto”. Anche troppo.

3 – Xixa – Thine is the Kingdom (Genesis)

La Xixa, che credo si pronunci “cicia”, è un genere musicale peruviano. Xixa inteso come gruppo, invece, proviene dall’Arizona e produce una specie di rock-blues “desertico”, influenzato dalle loro ascendenze latino-americane e da un certo gusto gotico non infrequente nella musica del sud degli States. “Thine is the Kingdom” (tuo è il regno) è uno dei versi che concludono la preghiera del Padre Nostro e, usato come titolo, riassume bene quell’atmosfera fra religione, superstizione e semplice terrore dell’ignoto che la band di Tucson vuole evocare.

2 – Aaron Lee Tasjan – Feminine Walk (Tasjan! Tasjan! Tasjan!)

Che personaggio (e che nome multiforme), questo Aaron Lee Tasjan. Nato nell’Ohio e trasferitosi a East Nashville, la parte alternativa e creativa della “Music City”, è un apprezzato chitarrista che ha prestato e presta tuttora a tanti colleghi il suo talento di strumentista. Ma a un certo punto, nel 2018, ha cominciato a pubblicare per conto suo. Con questo album dal titolo ironicamente enfatico, paga il suo tributo ad alcune delle sue influenze musicali (power pop e glam, soprattutto) e alla sua natura queer, pacifica e quasi ingenua, che appare anche dai suoi post social sempre pieni di affetto e di riconoscenza per colleghi e fan. Il brano, “Feminine Walk”, è un inno in piena regola a un mondo musicale fluido, colorato, trasgressivo, con citazioni di Bowie, Bolan, Jagger e Grace Jones e un ritornello allegro e irresistibile.

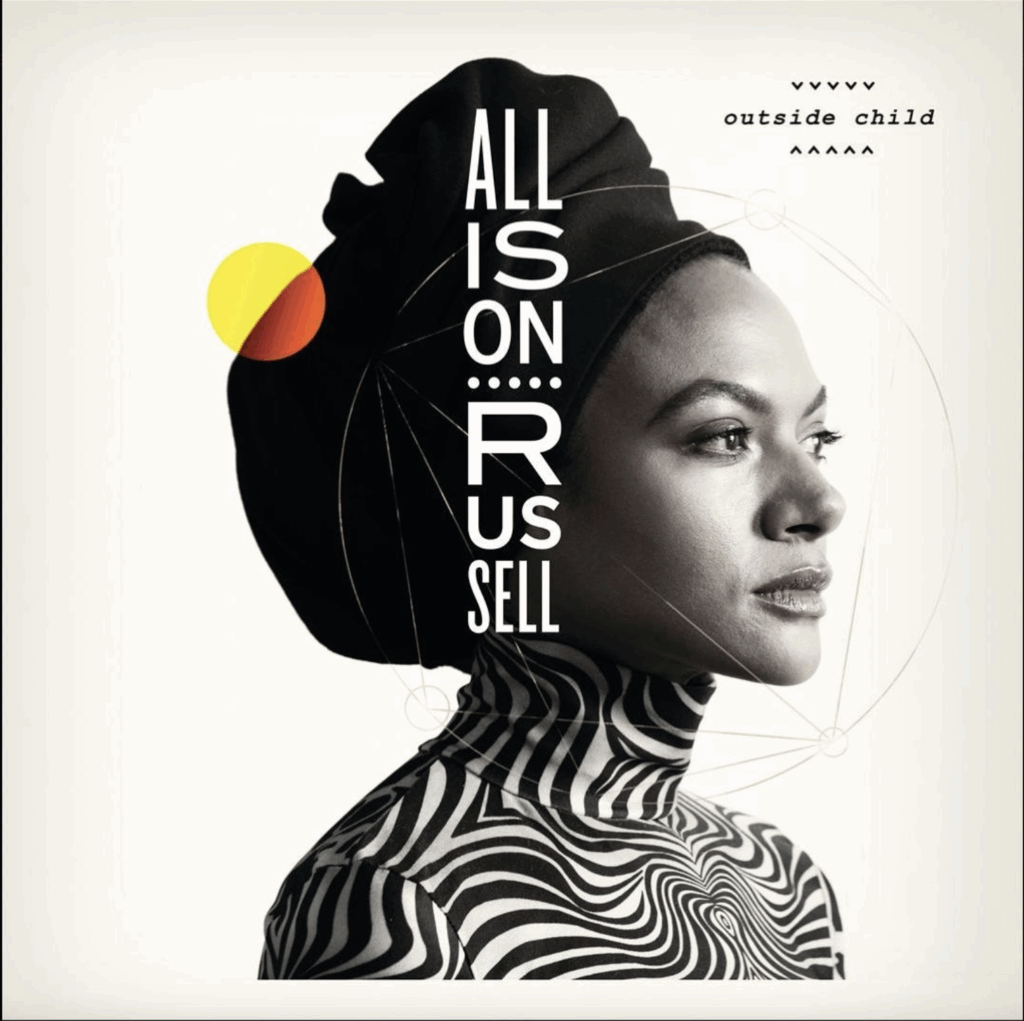

1 – Allison Russell – Persephone (Outside Child)

Il primo posto va senza esitazione ad Allison Russell, cantautrice canadese che qui trova il coraggio per raccontare una storia doppiamente difficile: quella di una ragazza molestata dal padre, che si rifugia fra le braccia dell’amica e amante Persephone. “My petals are bruised, but I’m still a flower”, canta Russell, e non ci risparmia né i particolari spiacevoli, né quelli più dolci: la storia ha tutta l’aria di essere autobiografica e se è così ci vuole ancora più coraggio per cantarla. E tuttavia la “trama” non toglie spazio alla grande musicalità di questo brano, alla voce di Allison, al suo sorprendente, delizioso assolo di clarinetto.