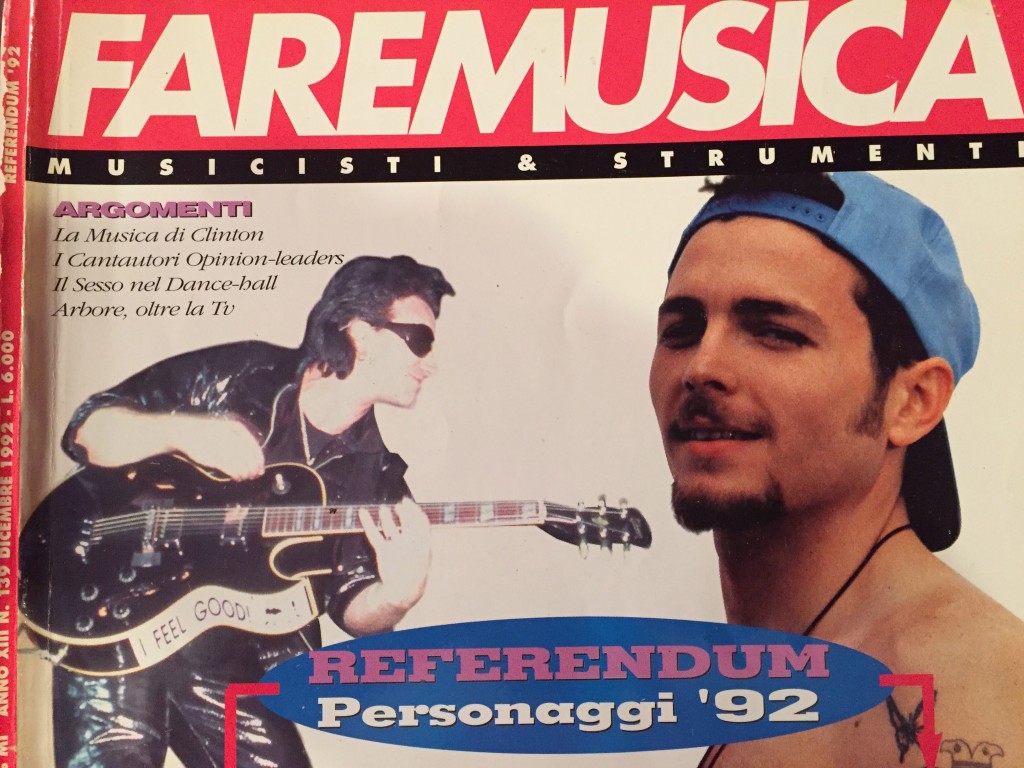

(Pubblicato su Fare Musica n. 139 – Dicembre 1992)

L’interrogativo risuona nelle pagine dei quotidiani: la canzone è poesia? L’arte passa anche dalla musica leggera? La cultura – Kultura quando è antipatica – si può dividere in alta e bassa?

Ad accendere la miccia è il critico letterario Roberto Cotroneo che, nella sua rubrica su l’Espresso, affronta il problema dal punto di vista dell’analisi testuale. Cita De Gregori – con evidente stima – e si chiede se non sia venuto il momento, di fronte alla paurosa incomunicabilità fra cultura e società, di cercare la letteratura anche dove ci si aspetterebbe di non trovarla. E conclude che, sì, bisogna abbattere i “settorialismi cretini” e mettere il booklet di De Gregori nello scaffale delle cose buone di questi anni; invitando il cantautore romano a “osare di più” e informandoci che sulla stessa rotta, ma in senso opposto, si stanno già muovendo alcuni bravi scrittori. Cotroneo ha ragione; le conferme, che non cita per mancanza di spazio o forse per una dimestichezza col mondo musicale inferiore a quella che ha con la letteratura, non mancano: basterebbe pensare a Bob Dylan, che ormai neppure l’insegnante più bacchettone si stupirebbe di trovare nello scaffale della (buona) letteratura di questo secolo.

Fin qui tutto tranquillo. Ma l’argomento stuzzica Eugenio Finardi che, sentendosi chiamato in causa (sui suoi testi, fra l’altro, è in arrivo un libro dell’editore Claudio Lombardi) prende carta e penna e scrive una lettera al Corriere della Sera, pubblicata in terza pagina il 30 ottobre. L’autore di Musica Ribelle condivide in sostanza la posizione di Cotroneo, rincarando la dose con un’insofferenza che traspare anche dal linguaggio usato, ben poco accademico. «La parola cultura con la C maiuscola – scrive – ha sempre suscitato in me una viscerale ostilità». E poco più avanti parla dell’«onanismo strabordante degli inserti culturali», redatti al solo scopo di «mostrare i bicipiti in una gara di culturismo mentale». Finardi, insomma, afferma di rifiutare categoricamente il concetto di cultura alta e cultura bassa e di sentirsi turbato all’idea che esistano «ghetti mentali in cui si rinchiudono gli Eletti arrapati da uno sterile autocompiacimento». La missiva di Finardi, pubblicata con alcuni tagli che hanno dato origine a una sua successiva precisazione, contiene insomma alcune inoppugnabili verità, come quando sostiene che invece di chiedersi che cos’è la poesia bisognerebbe chiedersi «chi e perché ha dato alla poesia una fama tale da far rabbrividire un ragazzo normale al solo pensiero di leggerla». «Sono contro gli steccati – precisa il cantautore milanese, da noi raggiunto al telefono – di qualunque natura; contro lo snobismo di certi musicisti classici o jazz, pur amando molto la musica classica e il jazz. Perché gli intellettuali, invece di pontificare, non si domandano come mai non li conosce nessuno?».

Tuttavia il discorso, che muove da considerazioni sostanzialmente condivisibili, presenta qualche punto debole: fare della cultura (senza K e con la c minuscola) un’imprecisata entità positiva in cui confluiscono le canzoni, la letteratura, la musica sinfonica ma anche il buon vino, il risotto e tutto ciò che rende la vita meno arida, come fa Finardi, è un’operazione semplicistica. L’arte è arte, la poesia è poesia, la canzone è canzone e la cucina è cucina. Che la poesia, o la letteratura, si possa manifestare dove meno te lo aspetti, come dice Cotroneo, è un’altra cosa. Allo stesso modo, proprio l’insistenza del musicista milanese nel paragonarsi a un artigiano riapre la dicotomia fra linguaggio alto e basso, dal momento che arte e artigianato – di certo – non sono la stessa cosa.

Verrebbe voglia di invocare Benedetto Croce; il quale con la sua distinzione fra “poesia” e “non poesia” ha creato alla cultura letteraria italiana più problemi di quanti ne abbia risolti (tanto che lui stesso dovette in seguito accogliere il concetto intermedio di “letteratura” per sbrigare i numerosissimi casi dubbi), ma di certo ha toccato il punto cruciale: l’arte ha una sua specificità di linguaggio che non può essere trascurata, pena il caos.

A questo proposito ci soccorre un articolo pubblicato da Millelibri (maggio ’92), nel dossier “Cantautori o poeti?”. L’autrice, Donatella Besutti, passa in rassegna le similitudini fra il linguaggio della canzone d’autore e quello della poesia, entrambi “poetici”, cioè usati non solo per esprimere idee e concetti, ma anche per esaltare valori fonici ed emotivi, per concludere però che malgrado i punti di contatto le due strade a un certo punto divergono. Perché il linguaggio della poesia è ambiguo, astratto, allusivo, sintetico, insomma sfuggente; mentre la canzone ha bisogno di farsi capire e possibilmente ricordare nel breve spazio della sua esecuzione, e pertanto ricorre a espedienti quali la rima e il ritornello, assenti dalla poesia contemporanea. «Questo – conclude l’articolo – dà conto della differenza che non solo esiste, ma che in linea di massima deve rimanere fra poesia e canzone». Una bestemmia? Ma no. Lo conferma De Gregori stesso, quando chiede di venire ascoltato, magari con attenzione, ma non letto senza la sua musica: perché le sue sono canzoni, non altro. Pur tenendo conto che i risultati di alcuni testi di canzoni – non solo di De Gregori, ovviamente – sono talmente felici da rendere labile ogni distinzione. E qui si potrebbe ricominciare daccapo.

Diverso, seppure strettamente collegato, è il tema della responsabilità “civile” di chi canta le proprie canzoni facendone il veicolo di contenuti attuali, scottanti, spesso rivelatori di un malessere sociale; cioè, come si diceva una volta, impegnati. Una responsabilità che i cantanti non perdono occasione di declinare, ma che sentono eccome. E non basta che ai cori, affettuosamente eccessivi, di “Guccini presidente” levatisi in novembre al Palatrussardi di Milano, l’inossidabile – e anarchico – cantautore emiliano risponda «Per carità…». Il messaggio è chiaro ed è Fabrizio De Andrè a coglierlo con lucidità «È il sintomo più evidente – dice a l’Espresso – di quanto la nostra cultura sia scivolata in basso, di quanto ci manchino pensatori e polemisti del calibro di un Pasolini o di uno Sciascia».

Perfetto. Questo, purtroppo, è l’unico dato su cui concordano tutti: Cotroneo, Finardi, De Andrè, e anche noi. Perché in questi anni dominati da media e dalla tv, si è generata una frattura fra pensiero e società, solo sporadicamente sanata da qualche intervento autorevole e soprattutto comprensibile. Che soddisfazione abbiamo provato, quando, su La Repubblica, Umberto Eco ha difeso il giudice Di Pietro dalle ire di Craxi con l’arma dell’ironia paradossale! Ma subito dopo il professor Eco è tornato – comprensibilmente – ai suoi studi e noi abbiamo atteso invano che qualche altro grande comunicatore prendesse la parola.

Un vuoto preoccupante nel quale – non ce ne voglia Finardi – trovano spazio le polemiche, quel parlare delle parole e non delle cose, tipico di un contesto nel quale i ruoli sono saltati. Ecco allora che, nel “forte rumore di niente” dei televisori sempre accesi, sorge forte un bisogno di risposte. Ed è giusto, oltre che comprensibile, che la domanda si orienti verso alcuni cantautori, pur restii a farsi coinvolgere. Perché lo meritano. Perché spetta a loro, a quelli che negli anni hanno mantenuto la loro credibilità, darci una mano a interpretare questi tempi confusi. Non perché siano più impegnati rispetto a 15 anni fa, anzi. Piuttosto perché nella vergogna generale loro, molti di loro, si incazzano, si schierano, si fanno capire. E, poeti o no, li si ascolta volentieri.