“Sta arrivando la rivoluzione e non ho niente da mettermi” era il titolo di un monologo teatrale degli anni ’70. Io mi sento un po’ nella stessa situazione: Bob Dylan compie 80 anni e non so cosa dire. Così ieri mattina, mentre facevo colazione, ho fatto una prova un po’ goffa con i miei figli. “Domani Bob Dylan compie 80 anni, lo sapete?”.

I miei figli sono ragazzi educati. Musicalmente abbiamo seppellito l’ascia di guerra molti anni fa, per cui io non dico più che Tizio (feat. Caio, naturalmente: mai senza un feat.) dovrebbe stare all’ortomercato a scaricare le cassette di frutta e che fra pochi mesi nessuno si ricorderà più di lui (l’ho fatto davvero, mia figlia ha pianto: era poco più di una bambina che si guardava intorno nel tentativo di crearsi un gusto musicale, passando – giustamente – per cose molto tamarre) e loro prendono in considerazione che la musica che ascolto io non sia da rottamare in blocco. Abbiamo costruito dei ponti intorno a musicisti o gruppi che piacciono sia a me che a loro, ma soprattutto ci riconosciamo reciprocamente il pieno diritto ad ascoltare e a proporre qualsiasi cosa, senza pregiudizi. Vi sembrerà ovvio, per me non lo era ed è una conquista importante.

Quindi, ok, adesso i miei figli stanno studiando, almeno in teoria: ma facciamo finta per un attimo che io li abbia di fronte, che loro mi concedano una mezz’oretta e che io provi a spiegare loro perché Dylan è come Omero (“cioè non esiste?”, ha risposto mio figlio ieri mattina quando glie l’ho detto), è un punto di riferimento talmente intrecciato con la vita, la formazione culturale e estetica mia e di molte persone al punto di essere in qualche modo sempre presente nella loro vita, come credo facciano di solito le divinità.

La prima sensazione che provo è che Dylan sia molto più complicato da ridurre ad unum anche rispetto ad altri autorevoli colleghi della sua generazione. Forse perché, come ci ha detto lui stesso nel suo bellissimo album del 2020, “Rough And Rowdy Ways”, lui contiene moltitudini. Mick Jagger contiene Mick Jagger, il che richiede molto spazio, ma è certamente tutt’altra storia. Ma proviamo (i ragazzi scalpitano, non posso abusare della loro attenzione).

Allora, c’è un primo Bob Dylan che è praticamente un ragazzino pazzo furioso, talmente fissato con la tradizione folk americana – che a sua volta è un coacervo di tradizioni folk molto stratificate, britanniche soprattutto ma non solo, europee, ebraiche, africane – che scappa di casa per andare a trovare in ospedale Woody Guthrie, il più grande musicista folk di allora, prima che questo muoia. Questo Dylan conosce praticamente tutte le canzoni, canta bene, anche se con una voce un po’ sgraziata, suona la chitarra e l’armonica a bocca e quindi è praticamente un juke-box vivente, in grado di riprodurre qualsiasi brano del genere folk e blues.

Ma a un certo punto questa cosa non gli basta più, e allora inizia a comporre canzoni lui stesso. All’inizio le sue canzoni assomigliano molto al suo juke-box interiore (un juke-box con il quale tornerà a giocare da vecchio): per esempio è ovvio che una bella ballata come “Girl from the north country” non è veramente una sua canzone, ma una cristallizzazione di qualcosa che probabilmente è in giro da duecento anni, in Inghilterra, con mille versioni di testo e di musica e che lui a un certo punto fissa, che è una cosa molto normale nel folk e nel blues. Ma al contempo (siamo nel 1963) gli esce la canzone perfetta per quei tempi: “Blowing in the wind”, che forse avete sentito. Anche qui probabilmente non parte da zero, chissà, magari quel tormentone di cominciare sempre con “how many” c’era già in qualche canto di protesta, anzi, probabilmente in qualche salmo della Bibbia (altra grande fonte del Nostro), ma diciamo che la canzone è una composizione di Bob Dylan: è la grande ballata pacifista che tutti i giovani aspettavano e suoneranno con la chitarra per sempre. Quindi Bob Dylan è un cantautore politicamente impegnato e pacifista, il portavoce della sua generazione? Nemmeno per sogno. Bob Dylan non vuole essere catalogato in alcun modo. E scappa. Scappa musicalmente: dai generi, dagli stereotipi, dalle etichette.

Quando è all’apice del suo successo si guarda intorno e cosa vede? I Beatles e i Rolling Stones. “Bello!” pensa con ogni probabilità. Che botta di energia deve essere avere dietro un gruppo con batteria, basso e chitarra elettrica, altro che l’armonica. Siamo nel 1965 (l’anno in cui è nato papà) e Dylan è una specie di punk. Si presenta sul palco di un festival folk ma con un gruppo rock alle spalle: la gente – che lo venera – resta spiazzata, lo insulta, gli grida “Judas”, gli lancia addosso delle cose, cerca di aggredirlo mentre si allontana in macchina (ci sono i filmati). Bob Dylan è già una divinità, non può cambiare idea, i fedeli non lo accettano. Non si può fare. Infatti Dylan lo fa. Esce “Highway 61 Revisited” che è forse il più grande disco della storia del rock, in cui fra l’altro parla di Dio che dice senza tanti complimenti ad Abramo “ammazza un figlio per me”, e che non a caso si apre con una specie di sirena che ulula, quasi a rompere con tutto quello che c’era prima. Dylan ha inventato il folk-rock, o forse il rock americano, o forse la musica stessa.

Quindi da adesso tutto rock? No. Si ritira in campagna e fa degli album country, per chiarire che a lui nessuno mette le redini. Per dire che lui non ha mica detto che il folk è brutto, anzi: il folk è la musica della gente, della gente povera, della gente vera, sono le nostre radici, quindi vedete di portare rispetto, razza di maleducati rompiscatole (non voi, ragazzi, sto immaginando Dylan che parla al mondo). Scrive canzoni dolci e country, canta anche con una voce più gentile del solito, duetta con l’icona del country Johnny Cash.

Però non ha nemmeno detto che suonare con un gruppo rock sia sbagliato, anzi, è bellissimo, è la cosa più bella del mondo. E quindi si mette a suonare con un gruppo che è talmente pazzesco da avere la presunzione sconfinata di chiamarsi The Band. Sono dei musicisti formidabili, grandi autori in proprio, sono anche strani nel senso che non sembrano delle rockstar: mentre tutti fanno i ribelli, loro recuperano un’estetica quasi da cowboy, scrivono canzoni sulla guerra civile vista dal punto di vista dei sudisti (che politicamente, capirete, era già un azzardo allora), vivono un po’ appartati e tuttavia sono oggetto di un culto tale che, per dirvi, quando decidono di fare un concerto di addio con un sacco di ospiti per riprenderlo chiamano Martin Scorsese, quello di Taxi Driver, il quale acconsente con entusiasmo.

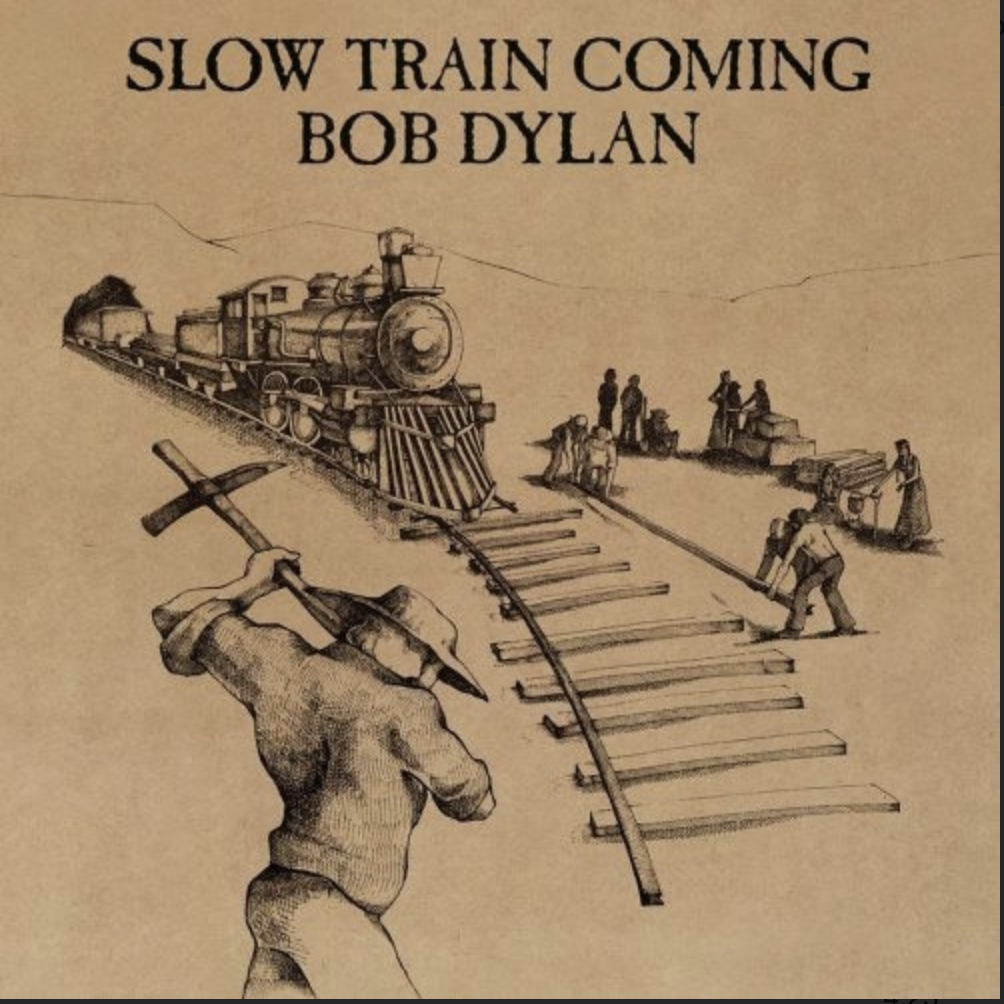

Siamo negli anni ’70, quelli del Dylan che a me piace di più, ma forse è solo perché sono gli anni in cui l’ho scoperto io, chissà. E Dylan continua a fare dischi, con una grande libertà artistica, si dipinge la faccia di bianco, interpreta il personaggio di Bob Dylan: ormai non è più questione di folk o di rock. Fa la sua musica, spesso divide la critica e anche il pubblico, ma è sempre in un posto diverso da dove te lo aspetti, sfida i formati, la lunghezza delle canzoni. Per esempio scrive “Hurricane”, sulla storia di Rubin Carter, un pugile ingiustamente accusato di omicidio: diciassette strofe senza un ritornello, praticamente un’inchiesta giornalistica. E dai e dai, Rubin Carter viene scarcerato. Ma Dylan è già altrove: nel 1978 diventa un Born Again Christian, o comunque un cristiano ultraconservatore (attenzione: lui sarebbe ebreo, quindi è una mossa parecchio strana), e fa un disco, “Slow Train Coming”, dedicato alla sua fede, con testi pieni di fuoco, sangue, giustizia, punizione, spade infuocate, davvero di una durezza veterotestamentaria. E a chi fa suonare la chitarra elettrica? A Mark Knopfler, un chitarrista inglese che ha pubblicato un solo disco, bellissimo, con i suoi neonati Dire Straits. Quindi io salto in aria, perché i Dire Straits io li avevo appena scoperti, e me ne ero innamorato perdutamente, e il fatto che anche Bob Dylan ami Mark Knopfler, al punto di metterlo lì a suonare la chitarra solista, mi riempie di orgoglio come se mi riguardasse personalmente, come se avesse chiamato me a suonare.

Dopo un po’ (e dopo un album intitolato “Saved”, abbastanza dimenticabile) del periodo cristiano di Bob Dylan non si parla più, improvvisamente. Sarà stato vero? Boh, che importa? Iniziano gli anni ’80, il mondo è completamente cambiato, la musica anche, e Dylan va avanti a fare i suoi dischi, alcuni molto belli, altri meno. Nel frattempo suona dal vivo praticamente sempre, si dice almeno cento date all’anno, ma per decenni (si parlerà infatti di “Neverending tour”): quindi immaginatevi questo strano tipo molto famoso ma molto riservato, che era un idolo a 22 anni, che potrebbe tranquillamente vivere di rendita e che venti, trenta, quarant’anni dopo continua con una routine implacabile di dischi nuovi e di concerti dal vivo, che a noi non sembra ma è una vita durissima, tanto è vero che a tanti saltano i nervi, cominciano a drogarsi, a bere e tanti saluti. Dylan no: lui è in giro, sempre. Quando suona stravolge spesso gli arrangiamenti delle sue canzoni, a volte le rende irriconoscibili. (Per esempio, sentite qui come trasforma la sua celebre ballata quasi-country “Don’t think twice, it’s allright” in un pezzo reggae!). Nel frattempo dipinge e fa delle grandi sculture metalliche: una volta fa fermare il bus del gruppo perché vede un cancello abbandonato in un campo e se lo porta via per inserirlo in una sua opera.

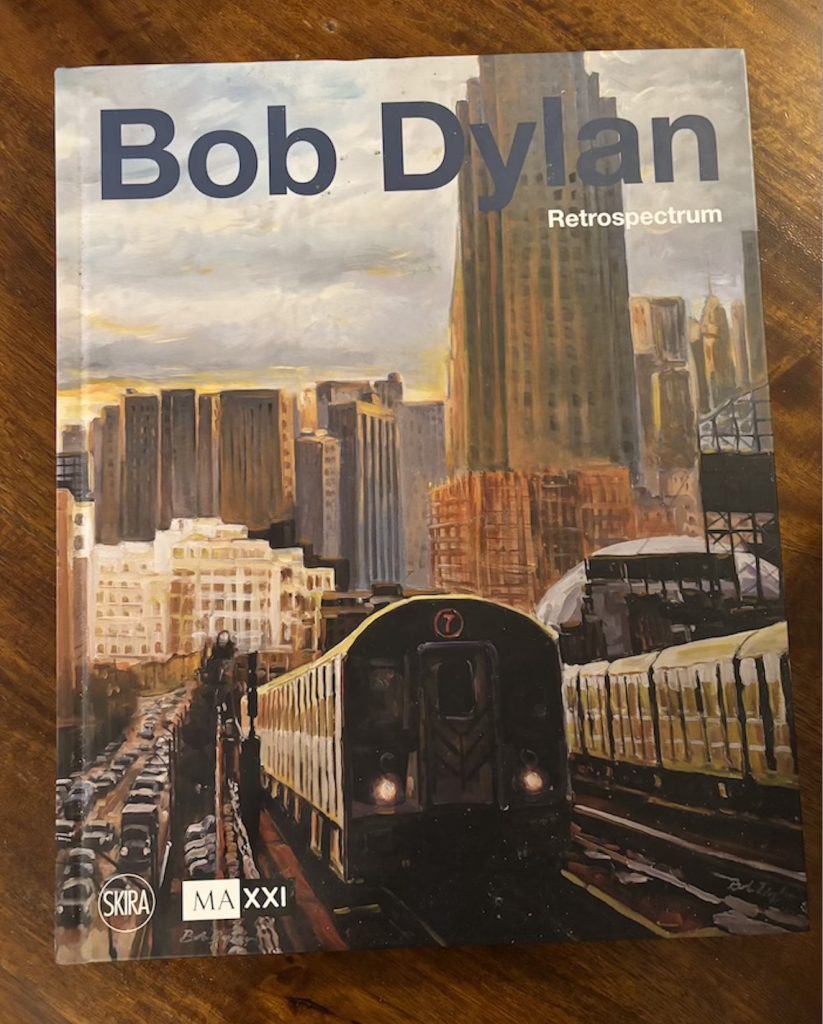

Insomma, veniamo agli anni Duemila. Bob Dylan ci arriva in gran forma, ovviamente, essendosene sempre fregato delle mode musicali. Anzi, nella sua tarda maturità fa uscire degli album in cui riprende quella tradizione folk e soprattutto blues e la scompone e la ricompone continuamente, creando brani che sembrano fatti con pezzi di brani tradizionali, antichi, che lui riporta alla vita mettendoci dentro se stesso. Dylan, come abbiamo detto, è un conoscitore mostruoso della musica (e lo ha dimostrato quando ha fatto un programma radio di grande successo, in cui per ogni puntata sceglieva un tema e trasmetteva una decina di canzoni su quel tema, che infatti si chiamava “Theme time radio hour”), quindi prende, smonta, rimonta, canta come un bluesman del 1920 ma al tempo stesso è sempre Bob Dylan, la sua “voce” (nel senso di impronta personale) è sempre riconoscibile e qui secondo me è veramente omerico, perché lavora su strati e strati di materiale musicale e di testo preesistente, di leggende, di tradizioni, di melodie, e le fa sue. Quanto alla sua voce, intesa come voce vera, negli anni è cambiata molte volte: non è mai stata considerata bella classicamente, diciamo che o ti piace o la odi (a me piace), ma adesso è più roca, ruvida, forse per l’età, ma con Dylan non si può mai dire, magari la fa così perché gli piace, perché è funzionale a un suo ragionamento artistico, chi lo sa.

In mezzo a tutto questo e a tante cose che non vi ho detto (per esempio fa un disco di Natale: se vogliamo, una cosina un po’ trash, specie se ti chiami Bob Dylan, ma lui si chiama Bob Dylan al punto tale che può fregarsene), a un certo punto vince il Nobel per la letteratura, “per aver creato nuove espressioni poetiche all’interno della grande tradizione della canzone americana” e lui naturalmente si scusa e non va a ritirarlo. Il premio Nobel, capite? Lui non va, dice che ha un impegno, letteralmente “un conflitto di agende” (probabilmente quella sera ha suonato in un’anonima città del Nebraska, non lo so, o magari è stato a casa) e manda Patti Smith, una poetessa e cantante abbastanza famosa e molto rispettata dai grandi musicisti americani, che legge un messaggio di Dylan, canta una sua canzone e sbaglia le parole. Successivamente Dylan andrà a Stoccolma a ritirarlo, ma in incognito, approfittando del fatto che era già lì per due concerti, e non esiste una solo foto ufficiale dell’evento. Il meglio che abbiamo è questa foto qui: con cappuccio e guanti. Guanti? Guanti!

Quindi Bob Dylan è soprattutto un autore di testi? Sì e no. È sicuramente un grande autore di testi, il più grande di tutti. Ma al tempo stesso è proprio lui a dire che i suoi testi sono pensati per le canzoni, così come quelli di Shakespeare erano pensati per il teatro, e quindi non sono poesie, vanno giudicati nel loro contesto musicale. E le scelte musicali di Dylan sono sempre vive, vibranti: si contamina con tanti generi, si circonda di musicisti eccellenti, collabora con altri artisti e mostra sempre grandissimo rispetto e ammirazione. Qui dovrei parlarvi dei Traveling Wilburys, un supergruppo con George Harrison dei Beatles (!!!) e altri grandissimi nomi, ma andremmo fuori strada, quindi al limite ascoltatevi questa puntata di Dieci Secondi (so che non lo farete). E poi dovremmo parlare – a lungo – delle cover che gli altri artisti fanno delle sue canzoni, ma anche questo è un capitolo complesso, quindi non lo apriamo nemmeno se non per dire che la versione che Jimi Hendrix fa di “All along the watchtower” è probabilmente la più bella cover version della storia. Fine.

Poi improvvisamente, l’anno scorso, in piena pandemia, Dylan pubblica un brano di 17 minuti intitolato “Murder most foul” (che è una citazione shakespeariana e vuol dire qualcosa tipo “L’omicidio più turpe”), che parte dall’assassinio di John Kennedy ma poi prosegue citando decine e decine di nomi e riferimenti della cultura popolare americana e soprattutto di musicisti: il testo, recitato più, che cantato, è oscuro e qualcuno scrive che verrà “decodificato per generazioni”, ma sembra quasi che alla fine Dylan voglia dirci che se c’è una salvezza è nella musica. E infatti alla fine ripete “Play it for (seguito dal nome di un musicista sempre diverso)” per qualcosa come cinquanta volte, che sembra proprio il salmo responsoriale (“San Gaudenzio / Prega per noi”).

Dopo il brano esce l’album intero, “Rough and Rowdy Ways”, che viene considerato molto bello dalla critica, uno dei suoi migliori di sempre e sicuramente degli ultimi anni. Il brano che lo apre si intitola “I contain multitudes”, come abbiamo già detto, e questa credo che sia la spiegazione migliore e più sintetica di chi sia davvero Bob Dylan: un artista che trascende i generi, le discipline, i tempi e contiene una moltitudine di storie, di personaggi, di epoche diverse. In questo davvero è come Omero, o come Shakespeare, solo che è esistito veramente, anche se alla nascita si chiamava Robert Zimmerman e ha cambiato ufficialmente nome nel 1963.

Bob Dylan, non ve l’ho detto, ha composto moltissime canzoni d’amore, spesso splendide. Come ha scritto un giornalista inglese, ha trattato qualsiasi fase dell’amore, dal primo sguardo al più drammatico degli addii, con tutto quello che c’è in mezzo, e ogni volta ha messo a fuoco i sentimenti che si provano con una precisione, una profondità, una verità che fanno quasi male. Si potrebbe ascoltarlo anche solo per le canzoni d’amore (o spesso di non più amore, di amore finito – male), come “I want you”, che a me fa morire nella versione lenta (in origine era un po’ country).

Infatti nelle sue canzoni, Bob Dylan spesso se ne va, lascia una persona, afferma di essere stato trattato male (mentre probabilmente è vero il contrario) e riprende la strada, come al solito mischiando mito e realtà: come un bluesman della tradizione che viaggia senza biglietto sui treni merci (si chiamavano Hobo), Dylan riparte, sempre. Ecco, Bob Dylan è uno che è andato via. Ha seguito la sua ispirazione, non ha avuto paura di deludere e di dispiacere, è stato generoso ed egoista come tutti i grandi artisti, ha avuto una carriera lunghissima e indipendente, credo senza eguali in tutta la scena musicale. Bob Dylan in questo momento è in viaggio. Bob Dylan è l’uomo più libero del mondo. E credo che sia anche per questo che ci affascina così tanto.