Ed eccoci nel presente.

Chi ha seguito questa raccolta di scritti musicali conosce la formula: per ogni anno, a partire da quello della mia nascita, scelgo il mio disco preferito e lo commento, intrecciando sempre la storia dell’album alla mia e in particolar modo alle circostanze nelle quali sono venuto a contatto con quell’album o quell’artista. Ora è abbastanza chiaro che nel caso dei primi dischi, l’incontro è stato “asincrono”, cioè il mio disco preferito del 1965 non l’ho ascoltato nel 1965 bensì, per ovvie ragioni, qualche anno dopo. Con le ultime annate, naturalmente, il gap si è ristretto e poi è quasi scomparso, ragion per cui ci sono buone possibilità che io abbia scoperto il disco del 1977 nel 1977, o poco, pochissimo dopo.

Ma qui accade una cosa diversa: per la prima volta sono totalmente in sincronia. Perché non solo ascolto un disco nel momento in cui – più o meno – esce. Ma, soprattutto, perché finalmente non si tratta di un’opera tarda di un artista in attività da parecchi anni, bensì dell’opera prima di un gruppo (e poi di un artista singolo) che seguirò per tutta la vita.

Insomma, quando dalla radiolona Telefunken che mio padre mi ha permesso di portare in camera mia le note di “Sultans of swing” si spandono nell’aria, io prima mi paralizzo in ascolto – che cos’è questa roba che non ho mai sentito, ma che già mi pare di conoscere? – e poi corro al telefono e chiamo Radio Popolare per chiedere come si chiamano il brano appena trasmesso e il gruppo che lo suona. Scrivo su un pezzo di carta “Dire Straights” (sic: che ne so, io?) e poi cerco di raccattare 5500 lire, al tempo – credo – il prezzo di un Lp. Sarà per quello – un omaggio inconscio – che la prima puntata in assoluto del mio programmino su Radio Popolare sarà dedicata ai Dire Straits?

Ma bando agli autobiografismi. Parliamo piuttosto di questo primo album di Mark Knopfler e soci: è asciutto, stringato, essenziale, fatto con due chitarre, basso e batteria, però non è figlio del punk; è inequivocabilmente inglese, ma pieno di America, dalla chitarra di JJ Cale alla voce (qualcuno diceva all’epoca, nell’ansia di catalogare un fenomeno nuovo: io non ne ero troppo convinto) di Bob Dylan; è sostanzialmente un disco rock basato sulla chitarra come tanti, ma il suono della chitarra di Mark Knopfler è diverso da tutti e immediatamente riconoscibile: viene da una Fender Stratocaster (rossa) attraverso degli amplificatori Fender, senza la minima distorsione, suonata con i polpastrelli, in una sorta di fingerpicking autodidattico che molti anni dopo, quando ci sarà YouTube e finalmente sapremo tutto dei nostri idoli, il chitarrista definirà “l’incubo di un insegnante di chitarra”.

Siamo alla vigilia del lungo regno di Margaret Thatcher, che diventerà primo ministro l’anno successivo, nel 1979, ma l’Inghilterra non se la passa troppo bene lo stesso: quello fra il ’77 e il ’78 verrà ricordato come “the winter of discontent”, l’inverno del malcontento (una citazione Shakespeariana resa popolare da un tabloid del tempo) a causa dell’ondata di scioperi che paralizza il paese, per di più in un periodo climaticamente molto freddo. Tuttavia Knopfler non è un autore esplicitamente politico: le sue passioni sono le storie di personaggi minori, come in fondo un personaggio minore è lui stesso (poi ci torniamo), e i luoghi, luoghi pervasi di quella malinconia e di quell’immedesimazione fra l’io narrante e il paesaggio che il romanticismo ha teorizzato e che la direzione della fotografia – offerta gratuitamente dai cieli inglesi – rende ancora più efficace.

Proviamo. L’album si apre (e la carriera dei Dire Straits si apre, ricordiamolo per un attimo, chiudendo gli occhi e facendo finta di sentire questi suoni per la prima volta) con “Down to the waterline”. Qualche nota di chitarra piena di eco, poi un semplice stacco di batteria e la canzone prende il suo ritmo galoppante. Una canzone che parla di due innamorati, presumibilmente giovani e poveri (“no money in our jackets and our jeans are torn / your hands are cold but your lips are warm”), forse ambientata lungo il fiume di Newcastle, il Tyne (ma potrebbero benissimo essere i Docks di Londra, prima di diventare una zona chic). Intorno ai due, che si rincorrono e si “arrendono” (“Sweet surrender on the quayside”, sono le parole con cui si apre la storia artistica di Mark Knopfler e dei Dire Straits) c’è tutto: una storia di due persone qualunque, un luogo affascinante, buio, quasi minaccioso (un poliziotto accende una torcia “upon my shoulder”, sembra di sentirlo: “Che diavolo ci fate qui? Get the fuck off!”), un’infinità di piccoli particolari che rendono quel luogo e quella storia inestricabilmente legati fra di loro, come la pilotina che avanza “fast and silent in the night”, il “foghorn”, cioè la sirena di una nave, che suona “wild and cold”, rovinando l’atmosfera romantica di quei due ragazzi, ma donandone a noi una ancora più romantica, proprio nel senso dello Sturm und Drang che abbiamo studiato a scuola. E poi, attenzione: nel finale Knopfler fa una vera e propria Dylanata, che a me pare una citazione precisa e quasi inquietante nella sua precisione.

Mi spiego. Nella canzone “Simple twist of fate” (1975), che guarda caso si svolge in prossimità dell’acqua (“They walked along by the old canal”) e guarda caso parla di una coppia innamorata che però finirà per lasciarsi, Dylan inizia descrivendo la scena come un osservatore esterno e usa i pronomi “he”, “they”, “she”. All’improvviso, però, nella sesta e ultima strofa Dylan da narratore diventa protagonista e, senza sentire il bisogno di darci alcuna spiegazione, passa alla prima persona: “I still believe she was my twin, but I lost the ring”. Ora, con una simmetria da brividi, Mark Knopfler fa l’esatto opposto: narra tutti i fatti in prima persona, ma nella quarta e ultima strofa, guarda caso quella in cui capiamo che la storia non è finita bene, passa alla terza persona, come se vedesse quella giovane coppia da fuori: “She can see him on the jetty where they used to go”. Non è un colpo di magia? È una citazione? Magari una citazione involontaria, come accade a tutti coloro che pescano da un enorme archivio mentale, spesso non completamente indicizzato, come lo stesso Dylan? Come che sia, “Dire Straits” (inteso come album) si apre come meglio non avrebbe potuto.

Ora, avendo utilizzato 2.800 caratteri per parlarvi di una sola canzone (cosa che nessun editore accetterebbe) (ma valeva la pena di mettervi a parte di questa mia piccola scoperta filologica, no?), sento che dovrò essere più sintetico.

E allora vi dirò che la geografia interiore di Mark Knopfler è protagonista in “Southbound again”, uno stringato blues-rock che celebra i viaggi da Newcastle (dove è cresciuto, dopo essere nato a Glasgow) a Londra, e Mark non sa mai se sta lasciando casa o ci sta andando, perché una è la sua patria – per così dire – biologica e l’altra è quella adottiva, dove (ancora non lo sa) conquisterà un successo oltre ogni aspettativa: e così ogni volta che attraversa il fiume Tyne gli viene da piangere (“last night I felt like crying”), ma d’altra parte sa che “boy got to be moving, seems like the boy is bound to roam”, e ancora una volta l’autore passa dalla prima alla terza persona, e assume quasi il punto di vista di un padre, che accetta suo malgrado il fatto che “il ragazzo debba andarsene, il ragazzo è destinato a vagare”.

Una volta giunto a Londra “the boy” ci regalerà due guide turistiche che battono per distacco qualsiasi Lonely Planet: la prima è “Wild West End”, una visita guidata nel (selvaggio) West End, la zona dei teatri e dei negozi di strumenti musicali (“I’m getting a pick-up for my steel guitar”), e se ancora adesso andate in Denmark Street qualche buon negozio di chitarre è rimasto: il brano è ancora una volta ricco di dettagli a volta più espliciti, come la torrefazione Angelucci’s, ancora in attività ma non più a Soho, dove gli affitti erano diventati troppo alti, sorry, a volte più accennati.

La seconda guida, che viene subito dopo e chiude l’album, è “Lions”, e ci porta a Trafalgar Square: i leoni del titolo sarebbero infatti quelli bronzei del monumento a Nelson, anche se la canzone è dedicata a un’anonima ragazza che attraversa la piazza da sola e poi prende il treno per tornare a casa, presumibilmente in qualche periferia o addirittura fuori Londra, con qualche dettaglio quasi thriller (un vecchio soldato ubriaco la fa spaventare, le porte del treno si chiudono con un colpo troppo forte, e noi siamo lì con lei e facciamo un sobbalzo); e mentre torna a casa legge un tabloid che parla di un’imminente svolta a destra (“Then she’s reading about a swing to the right”): eccola, la Thatcher che si avvicina, la cronaca politica sbirciata sul giornale che lei legge distrattamente, perché in realtà sta pensando al volto di uno sconosciuto intravisto nella folla, al sogno di un grande amore che non riesce a fare breccia nella monotonia della sua vita quotidiana. “Lions”, che si tende spesso a trascurare nell’economia complessiva dell’album, è la “Eleanor Rigby” di Mark Knopfler, un inno dolente alla normalità e alla solitudine. E se vogliamo proseguire con le citazioni (volontarie o no), non è sorprendente l’analogia fra le campane di una chiesa di cui non importa a nessuno, perché la gente – grande humour inglese – preferisce pregare che il treno sia in orario (“They’re all in the station praying for trains”) e le prediche di Father McKenzie che nessuno ascolterà, “nobody comes near”?

Ma ancora un momento, prima di lasciarci. Se siamo qui, è a causa di una canzone, quella canzone, di cui abbiamo parlato in apertura. “Sultans of swing”, oltre ad essere il brano con cui i Dire Straits saranno per sempre identificati malgrado i successivi trionfi e lo showcase ideale per lo stile chitarristico di Mark Knopfler, con i due assoli, uno prima dell’ultima strofa e uno alla fine, un po’ come “Comfortably numb” dei Pink Floyd (ma non divaghiamo), oltre a tutto questo, dicevamo, è essenzialmente una storia: la storia di un gruppo jazz che suona in un pub, formato da musicisti che di giorno fanno un altro mestiere. È, inequivocabilmente, la storia stessa dei Dire Straits, un gruppo di pub-rock (un sottogenere tipicamente inglese che mischia rock, blues, country) senza successo, tanto che tutti i membri fanno anche altri lavori: “he’s got a daytime job he’s doing alright”. Mark, ad esempio, ha fatto il giornalista e insegna; l’unico professionista è proprio il batterista, Pick Withers, che ha suonato con Mark in un gruppo di pub-rock, i Brewers Droop (oltre che con Mal e i Primitives!).

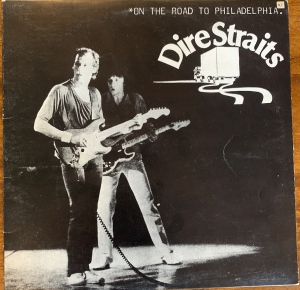

Mark Knopfler, insomma, il Mark Knopfler quasi trentenne che non batte chiodo con la musica e forse si sta rassegnando a fare l’insegnante, è il personaggio di una sua canzone, una di quelle “lonely people” di cui le sue storie sono piene, come lo scultore senza successo di “In the gallery”. E “Sultans of swing” è un gigantesco autoritratto insieme disilluso e orgoglioso. Perché anche se nessuno va a sentirli, perché c’è “too much competition”, cioè troppi gruppetti sconosciuti che cercano di emergere, i ragazzi sono bravi e “not too horns blowing that sound”, non sono in tanti a tirare fuori quel suono. E allora i Sultans/Dire Straits giocano la loro ultima carta: rompono il salvadanaio, registrano un demo e si rivolgono al dj radiofonico Charlie Gillette. La leggenda dice che fossero andati essenzialmente a chiedere un consiglio: ma Charlie trasmette la cassetta in diretta e i telefoni della radio esplodono (ed è un peccato che uno dei brani di quel demo, “Eastbound train”, non sia incluso in alcun album ufficiale: per ascoltarlo dovete venire a casa mia a sentire il bootleg “On the Road to Philadelphia”, che volendo diventerà un’autocitazione).

Comincia così la storia di un gruppo che venderà 120 milioni di album. Questo è il loro primo disco. È il mio primo disco (interamente, radicalmente mio). È il mio disco preferito di tutta la vita, come avrete capito. O forse no, perché un disco preferito, uno solo, non può esistere. Ma se esistesse, sarebbe un mix di rock, blues, folk, ballate, pieno di Inghilterra e di influssi americani, di assoli di Stratocaster e di belle storie di gente comune.