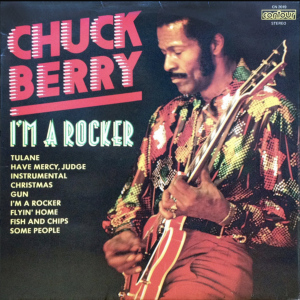

Mi riaffiora un episodio: Carla viene a casa mia, vede un disco di Chuck Berry intitolato “I’m a Rocker” e, scherzosamente, mi dice: “Ha copiato da Springsteen”. E io, scandalizzato: “Ma come? Il disco di Chuck Berry è sicuramente precedente!”. Era una battuta, uno scherzo, una piccola provocazione: lo sapevo benissimo, ma non riuscii a non cascarci, tutto preso a difendere la santa tradizione del blues.

Quel disco di Chuck Berry, che allora era solo in prestito, dovrei averlo ancora, perché fa parte dell’enorme collezione di dischi jazz e blues di mio zio Roberto, che ho “assorbito” dopo la sua morte (con una formula ibrida fra l’acquisto e l’eredità), una storia che da sola varrebbe un post. Ma quel che è certo che Carla – un’amica cui devo molto in termini di gusti musicali, e che forse aveva messo lo zampino anche nella mia scoperta dei Clash di London Calling – mi aveva stanato e – quel che più conta – mi aveva appena fatto scoprire Bruce Springsteen. Siamo fra la fine dell’80 e l’inizio dell’81.

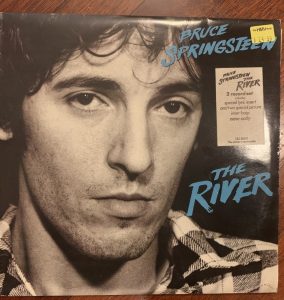

Per un ragazzino cresciuto a blues, folk, Dylan e un po’ di rock, Springsteen non è certo uno shock: anche lui, infatti, è cresciuto a blues, folk e rock’n’roll ed è già stato l’ennesimo nuovo Dylan. Quindi è una novità assoluta, ma perfettamente comprensibile: la musica di “The River” è un rock elettrico, muscoloso e compatto, immediatamente comprensibile, le strutture armoniche delle canzoni sono relativamente semplici, i testi sono belli e profondi. La E-Street Band è in fondo il sogno di tutti: un gruppo di amiconi, che suonano come un treno, quadrati e precisi, che fanno le scenette e si baciano sul palco, con quella specie di fratello maggiore che è Clarence Clemons, i bicipiti grossi e la faccia di chi dice “se ci sono problemi, chiamami”, che suona il sax come se fosse la cosa più importante al mondo. E poi c’è lui, Bruce, con quella faccia incredibile, guascona e buona da Al Pacino in “Serpico”, molto americano ma anche stranamente familiare (scopriremo poi che la mamma si chiama non per niente Adele Zirilli), la faccia di chi ce la mette sempre tutta, che si tratti di cambiare le gomme del pick-up (immaginiamo) o di suonare dal vivo per tre ore (lo veniamo a sapere dai più grandi, che lo seguono già da qualche anno).

“The River”, lo sapete tutti, è un album doppio. Doppio nel senso che è composto da due dischi (l’unico nella discografia in studio del Boss), ma doppio anche perché ha due anime nettamente distinte. Mi viene da pensare che, volendo, Bruce avrebbe potuto fare uscire due album a brevissima distanza (lo farà, effettivamente, nel 1992 con la strana accoppiata di “Human Touch” e “Lucky Town”), due album opposti, uno tragico e uno comico. Invece no: prende tutti i brani, li frulla e li sparge lungo le quattro facciate, senza un ordine apparente. Da subito.

Il disco si apre infatti con “The ties that bind” (i legami che contano), e lui canta con un tono che non ammette repliche: “Sei stato ferito e hai pianto tutte le tue lacrime / cammini per la strada e spingi via la gente / hai fatto i bagagli e vuoi andartene da solo / non vuoi niente e non hai bisogno di nessuno”: uno Springsteen dolente, scontroso e quasi minaccioso, al quale non oseremmo avvicinarci, tanta è la sua furia. Ma subito dopo parte “Sherry Darling” (che gli applausi dal vivo rendono ancora più goliardica): “Tua madre sta abbaiando sul sedile posteriore / Dille di alzarsi e muovere i suoi grossi piedi / Ogni lunedì mattina mi tocca portarla all’ufficio di collocamento / Questa mattina non ho voglia di combattere, dille che mi arrendo / Dille che ha vinto se sta zitta / Ma questa è l’ultima volta che viene in macchina con me”: una sceneggiatura perfetta, una commedia proletaria, una canzone d’amore resa buffa dalla presenza ingombrante della suocera rompicoglioni. Eccole qui, in sette minuti e mezzo, le due anime di questo grande disco. Che procede così fino alla fine: un pezzo ironico e uno tragico.

Fin dal suo primo album, nel 1973, Bruce descrive l’umanità marginale, ferita, ribelle, entusiasta, sconfitta e di nuovo speranzosa di una città americana di provincia, un’umanità che conosce bene e di cui farebbe parte se non fosse diventato una star della musica. Disco dopo disco, i suoi protagonisti si innamorano e si lasciano, sognano di fuggire dalla provincia per farcela, si schiantano contro la realtà, ricominciano. Disco dopo disco, Bruce diventa più maturo e forse impercettibilmente più pessimista: ci vorrà “Born in the Usa” per ammettere apertamente che sì, qualcosa è andato storto nel sogno americano. In “The River” la luce non si è spenta e, anzi, sembra che l’autore si impegni a tenere vive le speranze dei suoi losers con brani come “Hungry heart”, un inno all’amore in stile doo-wop anni ’50; come la programmatica “Two hearts” che, su un tempo frenetico, quasi punk, ci ricorda che “due cuori sono meglio di uno”, manco fosse una dimenticata crema spalmabile; come la già citata “I’m a rocker”, dove Bruce si descrive come una specie di James Bond dei buoni sentimenti, un po’ migliore amico un po’ antico amore, pronto – letteralmente – a paracadutarsi in qualunque momento per risollevare l’animo affranto dell’amica.

“NON SONO RAZZISTA, MA…”

Qualcuno dice che in una frase con un “ma”, la parte vera è quella dopo il “ma”. E in questo ampio e generoso album, in cui il nostro migliore amico Bruce Zirilli cerca a tutti i costi di farci sorridere, c’è un “ma” grosso come una casa. Dopo il quale c’è la parte vera, cioè le canzoni che ci ricorderemo sempre: “Independence day”, una ballata struggente nella quale fa i conti con un padre probabilmente difficile, ingombrante, sconfitto: “Papà, vai a letto adesso, si sta facendo tardi / Niente di quello che possiamo dire può cambiare qualcosa, ormai”, sono i primi due versi, una coltellata che ci toglie ogni speranza fin dall’inizio. In quella casa buia il dialogo, se c’è mai stato, è finito: adesso ognuno per la sua strada, in un commiato molto più dolente che arrabbiato. E poi c’è la canzone che – non a caso, credo – dà il titolo all’album: “The river”, che Springsteen aveva cantato – inedita – con le lacrime agli occhi nel film “No Nukes” (che forse vedremo presto!), impressionando moltissimo il mio animo giovane e sensibile, la storia di un matrimonio che inizia con l’amore e le scorribande notturne e finisce in un disastro annunciato: “Poi ho messo incinta Mary e questo è tutto quello che mi ha scritto / e per il mio diciannovesimo compleanno ho ricevuto una tessera del sindacato e un abito da cerimonia / siamo andati al municipio e il giudice ha messo tutto a posto / nessun sorriso da giorno da matrimonio / nessuna sfilata lungo la navata / niente fiori, niente abito da sposa”.

La poetica di Springsteen è tutta qui, in questi pochi versi: ci abbiamo provato, ci siamo amati, ma la realtà ha avuto il sopravvento, come la forza di gravità. Lo ribadisce, Bruce, nello special del pezzo che arriva quando ormai sappiamo come è andata a finire, quasi un sussulto di rabbia e di rimpianto: “Ma me lo ricordo, noi che andavamo sulla macchina di mio fratello / il suo corpo bagnato e abbronzato al lago artificiale … io le stavo più vicino per sentire ogni suo respiro”. Ma niente da fare, è andata così, e i ricordi fanno soltanto male: “Adesso questi ricordi tornano a perseguitarmi / mi perseguitano come una maledizione / Un sogno è una bugia, se non si avvera?”.

Mi sono chiesto più volte se Mary di “The river” è la stessa Mary di “Thunder road”. Paradossalmente, la Mary di “Thunder road”, che è del 1975, è una donna che ha già vissuto, amato e sofferto, mentre la Mary del 1980 è una ragazzina di diciassette anni. Ma una cosa è certa: la prima canzone si chiude con la frase che ha fatto venire voglia a tutti noi di partire, non si sa bene per dove: “È una città piena di perdenti e io ti porterò via di qui per vincere”; mentre per la Mary di “The River” la storia si chiude con un fallimento: “Ora io mi comporto come se non mi ricordassi / Mary si comporta come se non glie ne importasse”.

“The River”, insomma, sembra essere l’album della svolta verso una presa di coscienza più compiuta sull’annosa questione dei sogni che non si realizzano (e che quindi sono bugie, Mary?). E per quello che ormai è diventato il più importante musicista di un Paese che del sogno, dell’American Dream, ha fatto un marchio brevettato, non è questione da poco. La dialettica fra sogno e fallimento che, come abbiamo detto, non è nuova, qui sembra esplodere in tutta la sua forza chiudendo una sorta di età dell’oro sua e dei suoi protagonisti, giovani proletari bianchi del New Jersey, “blinded by the light”, accecati dallo splendore dalla vicina eppure irraggiungibile New York. Le corse in macchina, la Camaro truccata, gli amori “out in the street” a trent’anni suonati non bastano più e forse è per quello che Bruce piange cantando “The River”: piange per sé e ancora più per i suoi amici di Asbury Park, New Jersey, ragazzi ormai adulti dai cognomi italiani, tedeschi, olandesi, ebrei, che iniziano a sospettare di essere destinati a fare la stessa vita di rinunce dei loro padri, con la differenza che loro, i padri, almeno ci hanno creduto.

E POI?

E poi sono andato alla scoperta del prima. Bruce mi ha lasciato due anni per ascoltare quattro dischi: “Greetings From Asbury Park, NJ” e “The Wild, the Innocent & the E-Street Shuffle”, la fulminante doppietta del 1973 (evidentemente il ragazzo aveva i cassetti pieni di canzoni). E poi i due album “classici”, quello che per me resta il periodo d’oro, l’Atene periclea di Springsteen: “Born to Run” (1975) e “Darkness on the Edge of the Town” (1978).

Nel 1982 sarebbe uscito l’affascinante “Nebraska”, un album acustico registrato in cucina su un registratore a cassette Teac Tascam (un oggetto semiprofessionale che ci potevamo permettere anche noi, infatti il mio amico Gabriele ne aveva uno), un album volutamente spoglio, cupo, in cui per la prima volta Springsteen abbandonava il suo manipolo di pretoriani armati fino ai denti e si accompagnava solo con chitarra e armonica, quasi un Dylan prima maniera. Mentre nel 1984 sarebbe accaduto l’opposto, con il roboante e frainteso “Born in the Usa”, un album (e un brano) scambiato per un inno e che invece era un epitaffio, appesantito da suoni contemporanei (per il 1984) e ora terribilmente datati.

Non so voi. Io voglio un bene dell’anima a Bruce, sono andato a San Siro la prima volta che è venuto a trovarci, ma è come se non riuscissi a perdonargli il sintetizzatore che apre “Born in the Usa”. Diciamo che, da lì in poi, da amore quello per il nostro fratellone del New Jersey è diventato un’affettuosa amicizia. Ma questo, lo so, è un discorso lungo. Magari un’altra volta.