Non è la prima volta che mi accosto a un capolavoro assoluto della musica rock: eppure questa volta lo faccio con un po’ di timore reverenziale. Cosa posso dirvi di “Wish You Were Here” che già non sappiate? Niente. E allora l’unico modo per rompere il ghiaccio, al solito, mi pare quello di fare un passo indietro, cioè avanti.

Iniziamo dalle date. Il discone della piena maturità dei Pink Floyd esce nel 1975 e io – malgrado avessi mostrato qualche segno di precoce attenzione agli avvenimenti della musica, di cui vi ho parlato qui e qui – ho pur sempre dieci anni e sto finendo le elementari. Anzi, poiché la data di uscita oscilla fra il 12 e il 15 settembre, a seconda delle fonti, sto presumibilmente cercando di capire la composizione delle classi in prima media: con quali dei miei amici del cortile finirò? Ci saranno ragazze carine? (Ok, sono bambine, ma con gli occhi di allora erano ragazze a tutte gli effetti e il sogno di un bacio di Consuelo mi avrebbe accompagnato per tre anni).

Diciamolo. Nel 1975 dei Pink Floyd non so niente di niente. Il primo ricordo risale a qualche ascolto di “Animals” (1977) a casa di un amico più grande. Ma l’immersione, il senso di saltare nell’acqua fredda di un lago e di uscirne diversi avviene nientemeno che con The Wall (1979) e se devo essere totalmente onesto avviene attraverso la versione cinematografica, che a me piacque moltissimo, ma credo che molto di quel moltissimo dipenda dal fatto che appena entrammo nella sala ed eravamo ancora in piedi, la luce si spense improvvisamente: e Irene e io ci prendemmo per mano per non perderci nell’oscurità e quelle mani restarono saldate per due ore e io non desideravo altro da parecchi mesi e, insomma, poi non sono più riuscito a separare bene le due cose come del resto accade con quasi tutto.

Ma qui da “Wish You Were Here” ci stiamo allontanando, invece che avvicinarci. E allora dobbiamo fare marcia indietro. E, come al solito, povera anima che scopre in ritardo i grandi capolavori della musica rock (ma fra pochi anni entreremo stabilmente in modalità sincrona e non dovrete più sorbirvi tutti questi viaggi nel tempo), una volta folgorato da “The Wall”, da un lato proseguo in avanti con la discografia dei Pink Floyd, imbattendomi in “The Final Cut” (che naturalmente per voi è un album trascurabilissimo, ma per me è così pieno di ricordi liceali che nemmeno riesco a giudicarlo), dall’altro torno indietro e cerco di capire meglio chi diavolo sono questi Pink Floyd, che non solo hanno avuto un ruolo significativo nella mia vita sentimentale, ma – ehi – scrivono delle canzoni con dentro tutto quello che a me piace, quasi che, senza saperlo, stessi aspettandoli: melodia, testi profondi e drammatici, assoli bellissimi di chitarra. Ed ecco quindi la scoperta dei capolavori, “Dark Side of the Moon” e soprattutto – e finalmente – il protagonista di questa puntata.

L’album, lo sapete, è quasi un concept dedicato a Syd Barrett, il crazy diamond, membro fondatore della band e progressivamente allontanato(si) per motivi di salute mentale e sostituito dal ben più affidabile David Gilmour. E si apre e si chiude con due lunghe suite, intitolate appunto “Shine on you crazy diamond, Part 1-5” e “Shine on you crazy diamond, Part 6-9”. Come dicevo, quello che a me piace moltissimo dei Pink Floyd, almeno di quelli della maturità, è che pur restando un gruppo considerato fortemente sperimentale (avete notato che in tutto l’album non c’è un secondo di silenzio e che fra i brani ci sono sempre suoni o rumori? Naturalmente i Pink Floyd sono i primi a farlo, e Michael Jackson li citerà in “Thriller”), non perdono mai il senso della canzone: i loro brani sono melodici, riconoscibili, cantabili, hanno strofe e ritornelli memorabili. E la stessa chitarra di David Gilmour, che in questo album compare dopo due minuti in cui abbiamo sentito solo tastiere e “rumorini” (delle specie di marimba che assomigliano a una delle più diffuse suonerie dell’iPhone) non gioca a spararla grossa, ad aggiungere stranezza, ma imbocca subito una melodia chiara, quasi rassicurante, che piano piano ci accompagna verso la parte cantata.

E quando al minuto 8’40” la voce attacca per la prima volta con un verso che letteralmente ci abbaglia – “Remember when you where young / You shone like the sun” (e la celebre risata) – a noi sembra di essere arrivati al centro dell’installazione dopo avere compiuto un percorso propedeutico, spiraliforme, che ci ha preparati all’epifania.

I testi, a loro volta, sono un miracolo di equilibrio fra evocazione e precisione: chi non darebbe qualche anno di vita per avere scritto semplicemente “You were caught in the crossfire of childhood and stardom”, un verso talmente perfetto (e non è certo l’unico) da riassumere in poche parole il dramma di tanti geni arrivati così giovani al successo da trovarsi totalmente impreparati e lasciarci la pelle, anche a causa del cinismo diffuso tutto intorno a loro. Che è poi il secondo grande tema dell’album. La rabbia e la frustrazione degli artisti nei confronti delle case discografiche non sono una novità e non finiscono certo qui, ma certo i due brani che seguono rappresentano un mini-concept all’interno del concept più vasto.

Partono (come previsto) un po’ di rumorini elettronici: gli effetti sonori ci fanno percepire porte che si aprono e si chiudono, e siamo nella macchina. “Welcome to the machine”, appunto. La critica all’industria discografica diventa esplicita. Il guaio è fatto, i ragazzi (pur ricchissimi) sono in trappola. E a farne le spese è stato il più fragile, Syd: e Roger, che invece ha lucidità da vendere (un po’ meno, adesso) canta, con più tristezza che rabbia, contro chi si è preso il suo amico.

Amico che un giorno del 1975 si presenta agli Abbey Road Studios, dove il gruppo sta ultimando il mixaggio dell’album, ingrassato e rasato a zero (comprese le sopracciglia), con un sacchetto in mano. Nessuno lo riconosce, ognuno pensa che sia un amico di qualcun altro, un dipendente degli studi, un visitatore occasionale. Invece è Syd Barrett, che viene a fornire una rappresentazione plastica di quanto i suoi ex-colleghi hanno appena finito di registrare, e poi scompare nel nulla, dopo aver detto di essere pronto a dare una mano e dopo avere ascoltato i brani dell’album, senza dare la minima impressione di avere capito che si riferiscono a lui.

“Have a cigar” forma una coppia omogenea con il brano precedente, sia perché entrambi comparivano sul singolo di lancio (curiosamente, essendo i pezzi meno rappresentativi dell’album rispetto agli epici “Shine on you” e “Wish you were here”), sia per l’argomento. “Have a cigar” è infatti la conclusione logica di “Welcome to the machine”: a parlare è un boss della discografia, un fat cat, come avrebbero detto allora, che invita i ragazzi a godersi la festa. E mentre giura ammirazione, rispetto, passione sincera per la band, è talmente insincero e distante da chiedere ingenuamente “Oh, by the way, chi di voi è Pink?”, come se esistesse un Pink leader della band (e, by the way, esisterà in The Wall, e credo che le due cose non siano scollegate). “Have a cigar” è un brano ritmato, una sorta di rock-blues che ricorda un po’ “Money”, cantato da Roy Harper (la voce di Waters era stata duramente provata dalle registrazioni precedenti), con la chitarra solista di Gilmour che splende nell’assolo finale.

Ancora rumorini ed effetti, la famosa radio (dell’auto di Gilmour) che cambia canale, e siamo al cuore strategico dell’album. “Wish you were here” è una di quelle canzoni che, per la semplicità degli accordi, induce in tentazione tutti noi chitarristi dilettanti: sol, mi minore, che ci vuole?, ma al tempo stesso è così iconica, ingombrante, iper-ascoltata, che una voce dentro di noi (o, almeno, dentro di me) dice: “Shhh”. Meglio ascoltare e riascoltare, apprezzandone le sfumature: la chitarra acustica che suona gli accordi, filtrata come se provenisse dalla radio; poi la chitarra acustica solista registrata in primo piano; poi la voce e una nuova chitarra acustica (registrata bene) che entrano insieme (sullo sfondo si sente una steel guitar), e finalmente su “do you think you could tell” gli altri strumenti, dopo una lunga costruzione, strato dopo strato, semplice e tuttavia accuratissima, in cui l’elettronica e la canzone giocano la stessa partita.

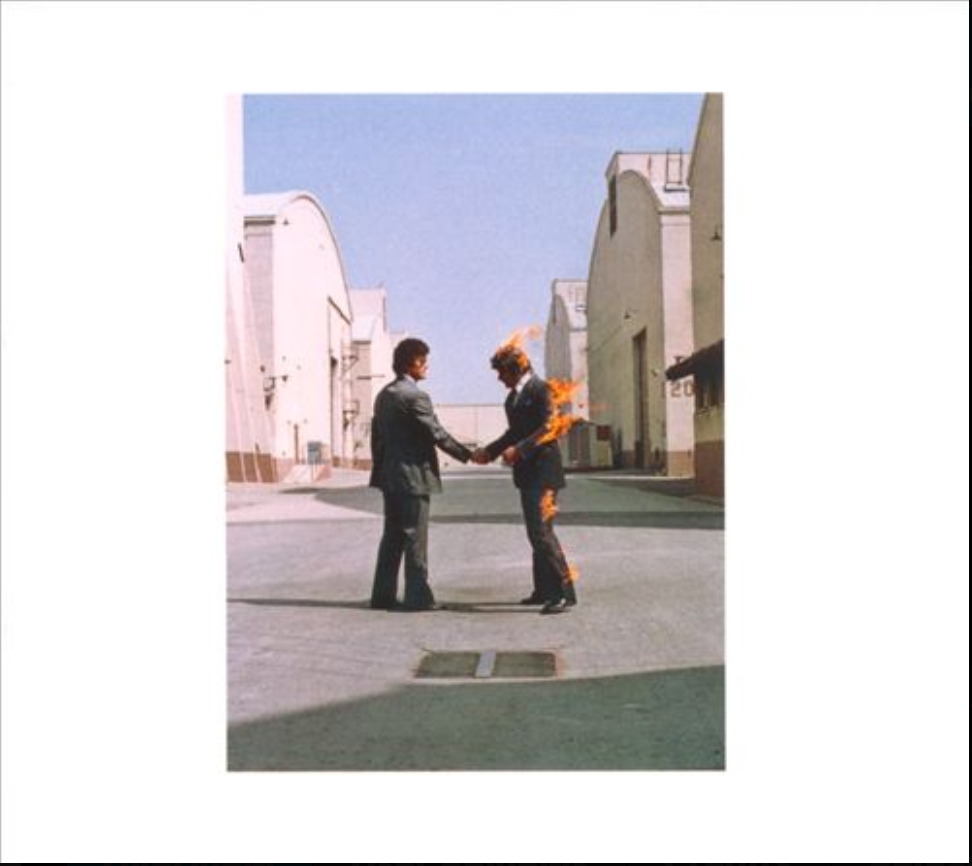

“Wish you were here” (ma che ve lo dico a fare), è il centro di tutto. Non solo dell’album, non solo del tributo a Syd Barrett, ma forse della riflessione di Roger Waters sulla vita intera: purezza o compromessi, come ben spiega la copertina dell’album in cui i due manager si stringono la mano e uno di loro prende fuoco, come se l’eccesso di ipocrisia provocasse una reazione chimica? Eroi o fantasmi? Ceneri o alberi? I temi saranno quelli che The Wall svolgerà in modo ancora più brutale ed espressionista, con la rockstar Waters-Pink-Geldof trasformata in una specie di dittatore nazista. Ma sono temi universali, che solo i grandi, grandissimi artisti sanno intercettare con tanta chiarezza e capacità di sintesi: chi di noi non sente di avere lasciato per strada qualche sogno? “Do you think you can tell”?

L’intero album dura meno di 45 minuti, ma ci lascia domande ed emozioni che dopo 45 anni sono ancora attuali e che – credo – interrogheranno anche le nuove generazioni. È stato accolto con freddezza dalla critica (che per definizione è critica, spesso per partito preso), ma si calcola che abbia venduto 20 milioni di copie. Secondo David Gilmour è il migliore album dei Pink Floyd. Secondo me, per quello che conta, anche.