“Il” disco, indubbiamente.

Fermi, non strabuzzate gli occhi in quel modo, che poi vi viene mal di testa. Non sto certo dicendo che “Buddha And The Chocolate Box” sia il più grande disco della storia della musica, e nemmeno di quell’anno, e nemmeno del suo autore, un Cat Stevens giunto al termine della sua età dell’oro. Sto dicendo che questo è il primo disco che ho avuto, il classico disco che ascolti cento volte di seguito (anche perché essendo l’unico…), che conosci a memoria, che ami incondizionatamente anche se razionalmente magari sai che esiste di meglio.

Ho già raccontato come questo album dall’elegante copertina blu e oro sia entrato in casa mia, ma ve lo ridico volentieri. Accade che la suocera di mia sorella voglia farmi un regalo. E che vada alle Messaggerie Musicali, in corso Vittorio Emanuele, consegnando al povero commesso un unico indizio: al ragazzo (che era poi un bambino, anche se precoce) è piaciuto molto “Jesus Christ Superstar”. Il commesso immette nel suo cervellone (inteso come parte del corpo) i dati disponibili (“religione” + “pop music” + “disco uscito da poco” + “disco bello”) e – Amazon spostati – tira fuori il vinile che mi cambierà la vita.

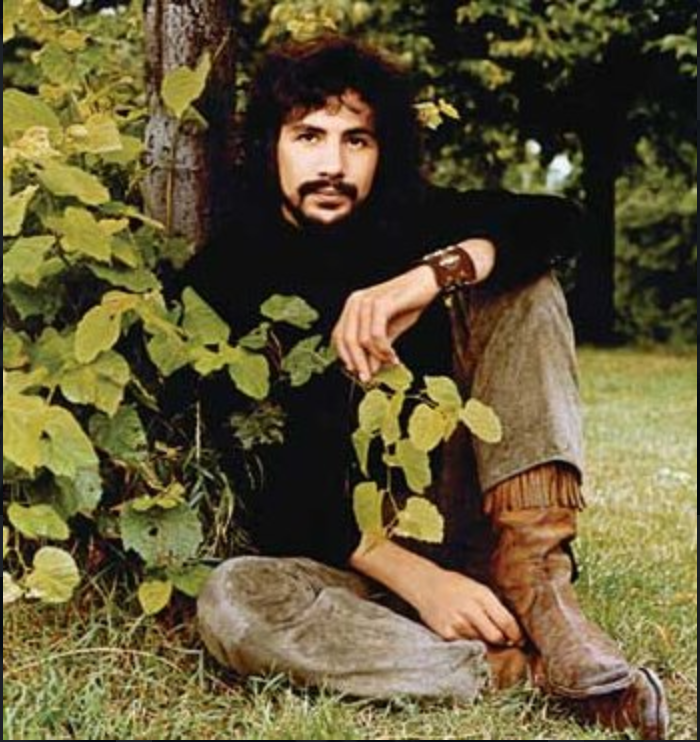

Cat Stevens aveva sostanzialmente concluso il suo periodo “classico”, quello delle canzoni che conosciamo tutti e sappiamo suonare con la chitarra. I famosi diciotto mesi di convalescenza dopo la tubercolosi avevano riempito i suoi serbatoi creativi tanto da consentirgli di sparare fuori tre capolavori in meno di diciotto mesi: “Mona Bone Jackon” (1970), “Tea For The Tillerman” (ancora 1970), “Teaser And The Firecat” (1971), meno “anthemico” ma forse addirittura più ricco del precendente per qualità dei brani.

Poi era venuto “Catch Bull At Four” (1972), considerato forse l’ultimo della golden age, conosciuto principalmente per “Sitting”. Quindi “Foreigner”, nel 1973: un album atipico, di passaggio, aperto da una lunga suite che occupa l’intera prima facciata, registrato senza la sua band ai Dynamic Studios di Kingston, in Giamaica, con precoci accenni reggae un anno prima che la versione di “I Shot The Sheriff” di Eric Clapton inaugurasse ufficialmente rapporti diplomatici fra la pop music e il suono della Giamaica.

“Buddha And The Chocolate Box” è al tempo stesso un ritorno e un addio.

Rappresenta infatti da un lato il tentativo di tornare a un formato di album tradizionale, con brani di durata canonica per il genere pop-rock e più in generale di provare a riconnettersi con l’essenza della musica, esorcizzando il suo ruolo di superstar, che non gli è mai piaciuto, ma dal quale non riesce – evidentemente – a liberarsi del tutto. Non a caso, la prima facciata si apre con “Music”, una vera e propria dichiarazione d’intenti, e si chiude con “Home In The Sky”, la canzone che contiene la frase “Music is a lady that I still love”.

E dall’altro fa intravedere il distacco, che poi sarà ovvio, da quel mondo: ammesso che sia mai esistito un Cat Stevens “puro”, quel Cat Stevens non esiste più, né musicalmente né (soprattutto) umanamente. E così da un lato i brani di “B&tCB” tornano sì al formato da 3-4 minuti dopo la lunga “Foreigner Suite”, ma sono più complicati e arrangiati. Ma soprattutto la ricerca spirituale – che lo avrebbe portato ad abbracciare l’Islam e persino a cambiare nome – è cominciata (in realtà da molti anni, a rileggere gli indizi col senno di poi) e non si fermerà più: il titolo stesso dell’album disegna una coppia di opposti, la spiritualità di Buddha e il piacere facile e immediato di una scatola di cioccolatini. Sono gli oggetti che Steve (come lo chiamano gli amici e i genitori) ha in mano mentre viaggia in aereo e pensa: “Se morissi adesso mi troverebbero con queste due cose, che strano gioco di contrasti che è la vita”.

Yusuf Islam nasce in questo momento, anche se le conseguenze le capiremo negli anni successivi, prima con il doloroso ritiro dalle scene e poi con un ritorno che non ci restituirà mai il Cat Stevens che volevamo, ma che almeno ci consente di fare pace e di tornare a sorriderci, se non ad amarci. L’Occidente non gli basta più, questo è certo: l’aeroporto di destinazione non sarà in estremo oriente ma un po’ prima.

Ma torniamo all’album. Per me i dischi si dividono in quelli “con i pezzi (sottinteso: belli)” e quelli senza. Cioè ci sono dischi complessivamente belli, o giudicati belli, ma senza un pezzo che ti porti dietro, che ti cambierà per sempre, la classica scheggia di granata che si ferma a un centimetro dal cuore e che farà sempre parte di te. E non parlo di dischi sentiti da ragazzi: i “pezzi” ci sono anche nel 2020 e io non riesco a non commuovermi quando Ezra Koenig dei Vampire Weekend dice “For now, ciao ciao, bambina” (visto come sono aggiornato?).

E qui ci sono? Beh, sì. “Oh Very Young”, innanzitutto, il principale singolo dell’album, impreziosito dalla celestiale voce di Suzanne Lynch (che quando armonizza sulla frase “and the goodbye makes the journey harder still” vi va venire i brividoni dietro alle orecchie), una sorta di risposta, anzi, di aggiunta ad “American Pie”: il “very young” della canzone sarebbe quindi Buddy Holly, morto giovanissimo in un incidente aereo che costò la vita anche a Richie Valens e a “The Big Bopper” J.P. Richardson (quello di “Chantilly Lace”, per gli appassionati di “American Graffiti”), in pratica the day the music died. Ma non mancano altre piccole gemme come “King Of Trees”, ballad pianistica ecologista abbastanza ante litteram, “Jesus”, che ci mostra Cat nel pieno delle sue riflessioni mistiche, ma anche la surreale e divertante “Ghost Town”, dove – in un’atmosfera musicale un po’ caraibica che riporta al precedente “Foreigner” – il nostro immagina di incontrare una serie di personaggi storici che vanno da Anna Bolena a Buster Keaton, un po’ come avrebbe fatto His Bobness nella recente – e ben più letteraria – “Murder Most Foul”.

Insomma: ammetto di avere un debole per Cat Stevens della decadenza, ossia della metà anni ’70, come pure per il Dylan degli anni ’70 (la coppia “Desire”/”Street Legal” mi fa male da quanto mi piace), per il semplicissimo motivo che quelli erano i primi dischi che iniziavo ad ascoltare mentre uscivano, o poco dopo la loro uscita, ero giovane e impressionabile (proprio nel senso della pellicola fotografica). E quindi non lo so, davvero, se questo “B&tCB” sia un bel disco o no. Credo di sì. Di certo è il mio disco del 1974. And that’s all I have to say about that, come ha detto uno che quegli anni li ha vissuti più di tutti, anche se non davvero.