Avete presente quel canto da stadio che dice “O mamma mamma mamma, sai perché mi batte il corazon”? Credo che lo abbiano inventato i tifosi napoletani e che la versione originale dica “ho visto Maradona…”, anche se funziona con qualsiasi quadrisillabo e – per esempio – a Milano si cantava “ho visto il grande Milan” (adesso ci vorrebbe un bel po’ di fantasia).

In ogni caso è un modo di dire, no? Non è che veramente ti batte “il corazon”, o almeno io l’ho sempre pensato. E invece no. Il corazon mi è battuto davvero, e tanto, in una sera milanese, quando ho (ri)visto Chuck Jura.

Chuck Jura è un giocatore di basket americano. Di più, è uno dei più forti stranieri che abbiano mai giocato in Italia (credo che nemmeno il più partigiano dei tifosi avversari potrebbe negarlo). Di più ancora: è stato un giocatore fortissimo che giocava in una squadra non fortissima. E in qualche modo questo differenziale fra lui e il contesto, questo alpha (come forse direbbe un gestore di fondi), insomma questo tirare il carretto per tutti, gli valeva un amore e una riconoscenza incommensurabili da parte dei tifosi.

Ma c’è ancora di più. Chuck Jura è stato il mio primo idolo sportivo.

Ero milanista, certo. Ma non venivo da una famiglia praticante. Mio padre non mi portava allo stadio (in seguito, sarei stato io a portare lui, e pure in moto: ma questa è un’altra storia). Ero convintamente milanista, ma piuttosto in astratto. Ero un tifoso poco tifoso, che a partita finita si informava del risultato.

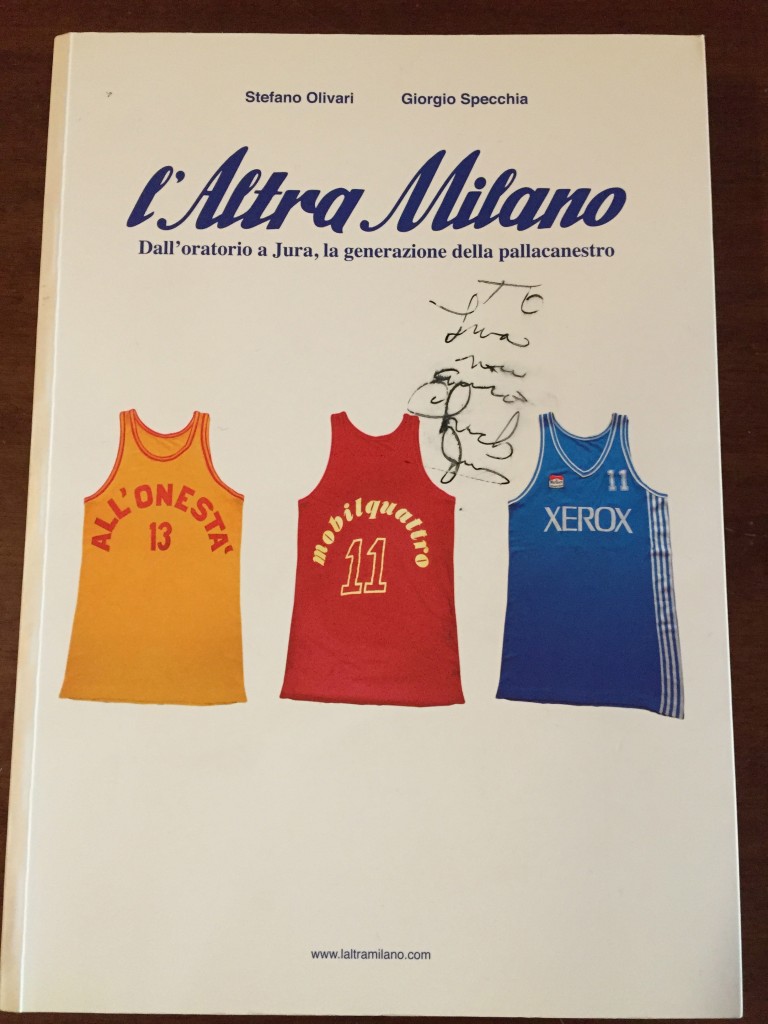

Poi è arrivato il basket. E, grazie al libro che vedete nella foto, credo di poter identificare il momento esatto. È il 15 febbraio 1976. A Milano fa freddo e c’è la nebbia. E, al Palalido, la Mobilquattro gioca contro la Fortitudo Bologna, che quell’anno si chiama Alco (ci gioca un certo Fessor Leonard, un nero gigantesco che morirà due anni dopo in circostanze non chiarissime). Un paio di amici mi propongono di andare a vedere la partita e io, che non ho un’idea precisa di quello che mi attende, mi aggrego volentieri, più per la compagnia che per il contenuto (è una mia costante, ancora adesso).

Non so che cosa scatti dentro di me quella sera. Se la mia ricostruzione è esatta, la Mobilquattro Milano perde la partita, e Jura non fa la sua prestazione migliore (23 punti, una specie di disastro per uno come lui), ma io sono spacciato. Il basket entra nella mia vita. La Mobilquattro (che presto diventerà Xerox) entra nella mia vita. E Chuck Jura, un ragazzone alto (2,06) e magro, mancino, che tira “cadendo indietro”, che stoppa e prende rimbalzi, che si carica la squadra sulle spalle a ogni partita, immarcabile, invincibile, diventa il mio idolo.

Quell’anno andiamo a vedere solamente un’altra partita (mi pare contro la Sinudyne, persa). Ma dall’anno successivo, facciamo l’abbonamento. Tre, anzi, quattro anni di abbonamento, senza perdere una partita in casa. Con questo schema: ritrovo in portineria alle 14,30 (con Andrea e Maurizio: sì, quel Maurizio e quella portineria), tram numero 4, via Stelvio, filobus 91, Palalido, dove immancabilmente arriviamo intorno alle 15,30 per assistere a una partita che si gioca alle 17,30. Tempo sprecato? Tutt’altro. Se mettiamo nell’equazione il poco o niente che abbiamo da fare la domenica pomeriggio, il piacere di stare insieme e soprattutto la fame smodata di basket, l’anticipo di due ore ci pare ancora poco. Al Palalido i posti non sono numerati: entriamo fra i primi e – con i nostri abbonamenti di “tribuna giovani” a prezzi assurdamente bassi (ricordo con certezza una stagione a 5000 lire per tutto l’anno) – ci sediamo praticamente a bordo campo. E poi aspettiamo.

Assaporavamo ogni minuto, anche di quell’attesa. Osservavamo il riscaldamento, cercando di divinare la vena realizzativa dei nostri eroi sulla base dei canestri segnati nel pre-partita e arrivando a formulare contorte teorie “a contrariis”, secondo cui meno segnavano nel riscaldamento, più avrebbero segnato in partita (si chiama wishful thinking, mi avrebbero spiegato poi). Il rumore dei tanti palloni che rimbalzano contemporaneamente e delle scarpe sul parquet, che si produce solo nel riscaldamento di una partita di basket (la partita fa un rumore completamente diverso) è una cosa che mi è entrata nel cuore e non è mai più uscita. Quando, dopo molti anni di assenza da un palazzetto (poi vedremo perché), mi è capitato di risentirlo, il ricordo si è manifestato in modo fisico, quasi doloroso.

Tre anni di abbonamento, dicevo. Con la squadra che nel frattempo aveva cambiato nome e si chiamava Xerox. Tre anni di Chuck Jura, sempre magro, dinoccolato, immarcabile. Tre anni di “Lotta / Jura / Senza paura”, che risuonava ogni domenica al Palalido e in continuazione nella mia testa. Tre anni di articoli di giornale ritagliati (i miei genitori leggevano Il Giorno, che aveva un bravo cronista di basket, Franco Grigoletti) e incollati, settimana dopo settimana, su una specie di enorme taze-bao che occupava un’intera parete della mia camera. Di adesivi con la scritta “Xerox – Io copio con simpatia”. Di scarpe da ginnastica Puma (budget permettendo, s’intende), come quelle della squadra. E di scritte “Xerox” ovunque: diari, quaderni, persino una graziosa incisione, praticata usando le chiavi di casa come un bulino sulla parete metallica dell’ascensore (il furbo: chi poteva essere stato, se non io? Che cosa avranno pensato i miei genitori, che ero più vandalo o più scemo?) che credo sopravviva ancora.

Questa era per me la Xerox. La scoperta delle emozioni che lo sport può dare e che, paradossalmente, non avrei più trovato nel basket, il mio primo amore. Su tutto, il derby del 6 novembre 1977, vinto di un punto grazie a un tiro dall’angolo di Bob Lauriski che parte un secondo prima della sirena. E tu che aspetti, aspetti, aspetti che quel tiro decida se concludere la sua parabola nel canestro o sul ferro. E, soprattutto, scopri che, per motivi inspiegabili, la tua felicità (o infelicità) dipende dall’esito di quella parabola più di quanto possa dipendere da (quasi) qualsiasi altra cosa.

Una favola, ma senza lieto fine.

Nell’estate del 1978 Chuck Jura, lo sceriffo del Nebraska, ci lascia, orfani, inconsolabili. Jura che nel campionato ‘75/’76 ha vinto la classifica marcatori (35,8 di media) e quella dei rimbalzi (17,4); che nel campionato ‘76/’77 ha rivinto la classifica dei marcatori (33) e quella dei rimbalzi (17,3), arrivando altresì secondo per palle recuperate e stoppate; che nel campionato ‘77/’78 ha rivinto un’altra volta la classifica marcatori (29,4 di media), arrivando – ohibò – solo secondo in quella dei rimbalzi (13,3), ma anche in quella delle palle recuperate (3,5), appena dietro un certo Mike D’Antoni e davanti a una pletora di giocatori piccoli e veloci che di mestiere recuperavano palloni.

Capite? Come si fa a separarsi da uno così?

La ricordo, l’ultima partita in casa di Jura. Deve essere stata quella dell’11 maggio 1978, un giovedì: turno infrasettimanale, alla sera, Palalido. Una vittoria contro la Perugina Jeans Roma, finale per il quinto posto. E Jura che alla fine saluta il pubblico. Saluta perché è l’ultima partita della stagione, o perché sa che andrà via? Non lo so e non ricordo esattamente se all’epoca lo sapessimo, ma ricordo una grande tristezza e parecchi occhi lucidi, quindi forse qualcosa si intuiva.

Seguirà un anno da dimenticare con il nome di Amaro 18 Isolabella. La rosa completamente smembrata e nuovi giocatori non all’altezza dei precedenti, ma soprattutto non all’altezza di Chuck Jura. Tredicesimo posto (su 14) e, al posto della retrocessione, il fallimento. Oggi – ho scoperto di recente – la Pallacanestro Milano si batte in serie C Gold, ha tutta la mia simpatia e prima o poi andrò a vederla.

Di certo, da allora non sono più riuscito a tifare per una squadra di basket, e questo è un gran peccato, perché si ha un bel dire, ma guardare uno sport senza tifare non è la stessa cosa. E tuttavia se la tua squadra sparisce, è molto difficile trovarne un’altra. Di certo non tifi per l’altra squadra della tua città, no? Se sei tifoso dell’Inter che fai, ti metti a tifare Milan? Diciamo che – almeno all’inizio – tifi per tutti tranne che per la tua arci-rivale cittadina. Poi, negli anni, l’odio frontale ha lasciato il posto all’antipatia, poi all’indifferenza, poi quasi alla simpatia. Ma tifare Olimpia, no. Ecco perché il mio posto al Palalido (si fa per dire, naturalmente) è sempre rimasto vuoto.

E il corazon, che cosa c’entra? C’entra, c’entra. Perché qualche sera fa Chuck Jura è venuto a Milano, a trovare i vecchi amici. L’ho scoperto casualmente tramite una meritoria pagina Facebook, ho convocato Andrea e ci siamo presentati alla Belle Alliance con largo anticipo. Dopo un po’ è arrivato Dan Peterson, l’unico personaggio famoso del basket presente quella sera a onorare un “fratello” (lo ha detto lui, “fratelli, non cugini: quando la società è fallita, siamo rimasti tutti in silenzio”) e se già lo adoravo per quanto ha contribuito alla cultura del basket in Italia, e in particolare per le sue telecronache Nba su Canale 5 (“Doctor J, coast to coast, house call!!!” – perdonandogli volentieri gli anni sulla panchina del Billy – ora lo stimo infinitamente di più.

E poi è arrivato Chuck Jura. Un omone altissimo e meno dinoccolato, che per un’ora circa non è nemmeno riuscito a entrare nel pub, preso d’assalto da amici e vecchi tifosi in largo Mahler. E quando Andrea e io siamo andati a chiedergli di fare una foto con lui, facendoci largo in mezzo alla piccola folla, quasi un po’ scusandoci per il disturbo, ci ha risposto: “Nessun problema, ragazzi, abbiamo tutta la notte”.

Capito? Chuck Jura, l’eterno capocannoniere, ha detto così. A noi. A me e al mio amico Andrea. A quei ragazzini di dodici anni che prendevano la 91 tre ore prima della partita.

Non vi batte un po’, il corazon?